Contenidos

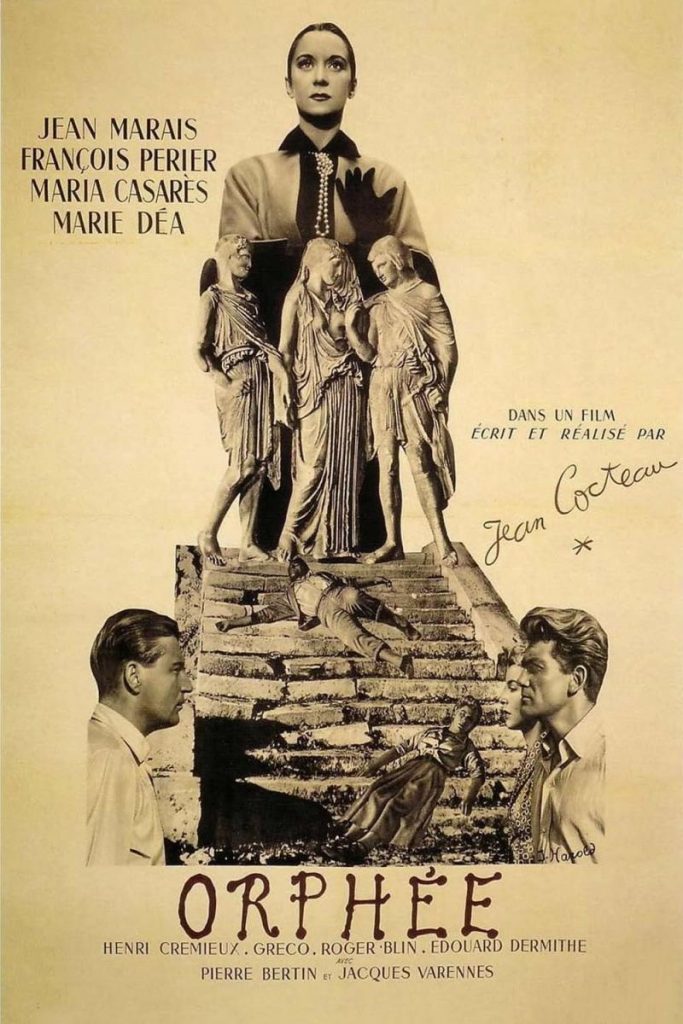

Orfeo (Película de Jean Cocteau)

El cine crítico, el nuevo cine, y el extraño paradigma surrealista que enfocaba la particular forma de dirigirse a los espectadores surgió con el movimiento francés de la Nouvelle Vague. Con objeto de contraponerse al reciente éxito de las películas de Hollywood y desafiando a la industria, las salas se llenaban de adeptos al cine que contemplaban una película extraña que muy pocos entendían.

En el fragor de esa resurrección del cine francés, nace “Orfeo”, obra de Jean Cocteau, perteneciente al movimiento descrito y sobre la que realizaremos un profundo análisis crítico en busca de ese significado alegórico que el director pretendía implementar.

Orfeo aúna, desde una esfera subjetiva, todos los caracteres del cine onírico e inexplicable de la época en Francia, planteando una trama atractiva y un simbolismo exacerbado que pretende inculcar, como hacían los mitos griegos, de los que bebe Cocteau, una moraleja sensible que se diluye entre las interpretaciones del espectador. Pero, lo que creo más importante de todo, es que explora la mirada de la mujer desde una perspectiva patriarcal y, al mismo tiempo, desde una personificación de la mujer como nunca antes se había visto, ofreciéndonos una versión magnífica de María Casares en el papel de la Muerte y de Marie Déa en el de Eurídice, que confrontan en cuanto a la actitud más débil de la mujer a los ojos del hombre y la poderosa convicción femenina que sobresale por encima de cualquier otro personaje.

“Orfeo” pertenece a la Trilogía Órfica, de Jean Cocteau. La primera de las películas, “La Sangre de un Poeta” (1930), dio comienzo a una andadura cinematográfica que se extendería hasta 1960, cuando Cocteau dirigiese la cinta que cerraba la trilogía: “El Testamento de Orfeo”.

Entre ambas, se desarrolla Orfeo, que fue publicada entre 1949 y 1950. Su título original es “Orphée” y se basa en el mito clásico de Orfeo y Eurídice, tantas veces elogiado por pintores, poetas y directores. Tiene una duración de 112 minutos y fue estrenada en francés, en su idioma original. Las fantásticas interpretaciones están al servicio de Jean Marais en el papel de Orfeo, François Périer en el papel de Heurtebise, Marie Déa como Eurídice, María Casares como La Princesa o La Muerte y Edouard Dermit y Juliette Gréco como Cegéste y Aglaonice respectivamente.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*

“Orfeo” y su trama

El caso que nos ocupa hoy, “Orfeo” de 1950, trata sobre un hombre de mediana edad, muy apuesto, que es adorado por la mitad del público en la misma medida que es, de igual manera, vilipendiado por la otra mitad. Su concepción del arte ha cambiado últimamente y se siente desnaturalizado y hastiado de la existencia. Además, Cegéste aparece con su juventud y su creatividad poética para deslumbrar a los lectores, que ven cómo su belleza es veraz, no como la de Orfeo, que es impostada. Una extraña mujer, que representa la Muerte, pide a Orfeo que lo acompañe a su morada; allí descubre parte de su maleficio y la verdad que se esconde tras la atractiva mujer. Heurtebise representa un guía esporádico, que conduce a los personajes, o al menos lo intenta, por el buen camino, simbolizando ese ángel de la guarda, que aun estando al servicio de la Muerte, ve la trasparencia que habita en Orfeo y en Eurídice, de la que queda prendada.

La Muerte, enamorada de Orfeo, le quita la vida a Eurídice, y Heurtebise y Orfeo caminan por el inframundo hasta recuperar su alma, consiguiéndolo con la condición de no volver a mirar a su mujer a la cara. El final de la película se desvía del mito griego, pero es pacificador y adquiere mucho temple hacia los últimos compases, donde el caótico frenesí se hace a un lado para permitir a la tranquilidad cerrar el segundo episodio de la Trilogía Órfica de Jean Cocteau.

Aspectos estéticos y poéticos

Entrando ya en el grueso del ensayo, es necesario plantear una serie de elementos simbólicos y poéticos que ennoblecen a la cinta y que nos permiten conocer su faceta más estética. Comenzando por el inicio, Orfeo es un personaje tremendamente profundo, con dualidades y complejidades arquetípicas que se observarán en los jóvenes protagonistas de la Nouvelle Vague.

“La mayor parte de las películas de la Nouvelle Vague gira alrededor de personajes normalmente chicos o jóvenes adultos que no saben todavía o no quieren aprender cómo se posicionan ante la sociedad”. (Camporesi 2014, 143)

Para Cocteau, según nos permite apreciar el narrador al inicio, la cinta no tiene edad ninguna y no se desarrolla en ningún contexto, persiguiendo la estela de los mitos griegos, pensados para ser implementados a cualquier época. Pero bien es cierto que se hallan retazos de un aire de liberación, que fue muy común en la Francia de la segunda mitad del Siglo XX, tras la victoria de los Aliados y un énfasis en la fiesta y en la alegría.

En la leyenda de Ovidio, Orfeo es un amante de la música y de la poesía, que pierde a Eurídice. En el filme, Orfeo está perdidamente enamorado de su mujer, Eurídice, pero siente una atracción irreductible hacia la Muerte, representada por la gran María Casares. Este no es sino el simbolismo más sustancial de la película, que ve reconocido el existencialismo francés del siglo XX en figuras como Jean-Paul Sartre o Albert Camús y Simone de Bueauvoir.

Esta cercanía al olimpo de los poetas, obliga a Orfeo a mantener un status de originalidad y creatividad que desequilibra su vida, por estar supeditado a la opinión de sus lectores y al odio que mana de alguno de ellos. Por este motivo, la figura de Jacques Cegéste, un joven efebo capaz de enloquecer a los lectores con sus bellos poemas, es tan importante en la obra, porque representa el fin de la juventud de Orfeo y la aceptación de su madurez vital y profesional.

Tras el asesinato de Jacques Cegéste, La Muerte obliga a Orfeo a introducirse en su coche para acompañarla a su morada, donde ella revivirá el cuerpo ya inerte del joven y todos se introducirán por el espejo hacia el otro mundo. Este elemento es significativo, tanto en la obra, como en el psicoanálisis de Freud, como veremos después.

“En contraste con la mujer como icono, la figura masculina activa (el ego ideal del proceso de identificación) exige un espacio tridimensional correspondiente a aquel del reconocimiento en el espejo, en el cual el sujeto alienado interiorizó su propia representación de su existencia imaginaria”. (Mulvey 2007, 87)

Orfeo se levanta, obsesionado con la retransmisión de la radio, que ejecuta frases sin sentido que llegan a sus oídos para recordarle que cualquiera de ellas es más bella por sí sola que toda su colección de poemas. Este hecho es significativo, pues la atracción hacia la muerte existencialista, y esa comprensión de uno mismo como la parte insustancial de la vida, envidiando el talento de los otros, requiere de un profundo análisis.

Su obsesión viene acompañada por Heurteguise, una especie de ángel de la guarda que termina enamorándose de su mujer, Eurídice, a la que parece ahora no prestar atención Orfeo. Su simbolismo es claro. El abandono marital es secundario a cualquier empresa que dé comienzo el hombre. Por su parte, esta actividad desprestigia al protagonista, que prefiere anteponer sus intereses a los del matrimonio, manteniendo una relación adúltera con La Muerte, recordándonos estos pasajes a “La Mujer Rota” de Simone De Beauvoir. Esa mirada crítica, con la que el público observa a Eurídice, débil, dependiente y abandonado por Orfeo la estudiaremos a continuación, pero sirve de contrapunto al personaje de La Muerte, que es independiente, fuerte y agresivo. Algo así como la mujer real y la mujer imaginada de Vardá:

“Palpita una tensión entre la mujer real y la imaginada. Poéticamente la idea del corto era que Vardá filmase a Aragón explicando imaginándola infancia y juventud de Elsa Triolet”. (Merino 2019, 16)

Después de la muerte de la mujer, Heurteguise y Orfeo viajan al mundo onírico infernal a través del espejo. Este pasaje es fundamental para comprender la obra, pues La Muerte vive en los espejos de todas las casas y, en palabras del ángel de la guarda, si miras durante toda tu vida a un espejo, podrás ver a la muerte haciendo su trabajo. Su metáfora es rica y su simbolismo contemporáneo, para adaptar el mito a su realidad carece de cualquier crítica, pues nos ayuda a comprender el sentido de la vida gracias a las acciones y a las reflexiones de Orfeo y de Heurteguise.

Se descubre, al fin, que La Muerte cayó prendada de Orfeo en cuanto esta lo contempló. Y que Heurteguise también está enamorado de Eurídice. Pero ninguno podrá saciar su sed de amor, pues el destino ha predicho ya que los protagonistas maritales han de estar juntos, desvirtuando el mito e implantando una nueva forma de comprender las dimensiones de este.

Como colofón a este breve análisis estético, cabe resaltar algunos elementos simbólicos que enriquecen la obra, como es el concepto de la radio como un órgano ulterior, como el corazón que late en el chasis del vehículo y que es la elongación misma de la sensibilidad de Orfeo. Por otro lado, los motoristas se asemejan a esos jinetes del apocalipsis que sirven al destino y que obedecen a La Muerte. Es preciso hacer un apunte sobre la crítica burocrática que lanza Concteau al reconocer, incluso en el inframundo, cómo todos los implicados en la película han de pasar por un tedioso juicio y firmar una serie de documentos que ni siquiera leen.

Ya por último, el objeto fundamental de la trama, aquel al que está atado el ser humano; el espejo. A través de su gelatinosa superficie, Orfeo puede contemplar el tiempo y el espacio para transgredir su historia y llegar al Infierno y salvar a Eurídice. La atracción entre La Muerte y el protagonista deja de ser un impedimento para la pareja cuando esta se sacrifica por ambos, rebobinando el tiempo y devolviendo a los dos a la vida, con todos los espejos de la casa restaurados.

“En la fase del espejo el niño reconoce su imagen reflejada como algo separado del cuerpo de la madre ubicando su propio cuerpo como algo autónomo respecto al mundo exterior. Esta fase es el modelo lacaniano está denominada por el imaginario y más o menos corresponde a lo definido por Freud como escopofilia que en términos esquemáticos se refiere al placer de mirar al otro como objeto”. (Millán 1999, 52)

El feminismo, y la mujer en “Orfeo”: una mirada crítica al otro.

Si hoy realizásemos el famoso Test de Bechdel a “Orfeo”, no lo superaría debido a la cuestión última de la citada prueba. En primera instancia, y siguiendo las premisas del mismo, reconocemos a más de dos mujeres en escena, que poseen nombre. Ambas, por ejemplo Aglaónice y Eurídice, mantienen una distendida conversación; el problema aparece al final del test, cuando se especifica: “dicha conversación no ha de tener como centro al hombre”. En este caso, por desgracia, ambas hablan sobre Orfeo y su desaparición.

Con intención de ir más allá, y no arañar simplemente la superficie de esta problemática, es necesario profundizar en un tema más sustancial y que se enmarca dentro de la mirada crítica feminista y del punto de vista que aporta el director a la obra. En un ambiente patriarcal y falocentrista, como lo era la industria del cine en la década de los cuarenta y los cincuenta, la mujer ocupaba siempre un lugar anecdótico y servicial, a la sombra del héroe, que era el hombre, en su camino hacia la fama.

Hay excepciones, que catapultan a ciertas protagonistas al olimpo de las actrices, pero hasta finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, los filmes estuvieron al servicio de la mirada del espectador, que en su mayoría prefería ver un retrato real de la sociedad machista en la que habitaban, que una justa sociedad en la que todos tuvieran igualdad de derechos.

“El cine no ha resaltado suficientemente la importancia de la representación de la forma femenina en un orden simbólico en el cual en un último recurso la castración habla y no otra cosa. Para resumir brevemente, la función de la mujer en la formalización del inconsciente patriarcal es bipartita. Simboliza por una parte la amenaza de castración por su falta real de pene y por otra parte debido a ello educa a su hijo en los simbólico”. (Mulvey 2007, 81)

Por ello, la mujer sigue un patrón preestablecido dentro del paradigma opresor que desde siempre ha sufrido. Esposa de mediana edad, normalmente con hijos, a la sombra del marido exitoso, o pendiente de su éxito y sacrificada por el mismo. Tuvo o pudo tener acceso a estudios o a trabajos pero dejó a un lado sus aspiraciones para mantener emocionalmente a su familia. Suele ser un personaje débil en la obra, que no soporta más que el peso de sus emociones, y en ocasiones incluso perece ante algún desmayo fortuito y muy exagerado.

Depende incondicionalmente de su marido y se desvive por su causa. Por contraposición, el hombre es fuerte, inteligente, activo y muy amistoso. Es individualista y casi siempre parece estar agobiado por su esposa. Su objetivo es el punto central de la obra y su camino, el del héroe, mientras que su mujer va siempre de su mano, siendo un personaje orbital a sus deseos.

El hombre consigue todo cuanto desea y la mujer ha de responder con la aceptación y sumisión más diligente. Siguiendo las directrices de Mulvey (2007, 86), la determinante mirada masculina proyecta su fantasía en la figura femenina, que es estilizada como corresponde a aquella.

Gracias a esta descripción, reconocemos el comportamiento de Eurídice, que bebe los vientos por él cuando ha desaparecido; incluso intuyendo que le está siendo infiel, por intervención de su amiga Aglaónice, y que sigue admirando su porte incluso cuando este desprecia su compañía. Tal como argumenta Millán (1999, 49), la mirada predominante hasta hoy es la masculina dejando en la oscuridad y el silencio la mirada y el deseo femeninos.

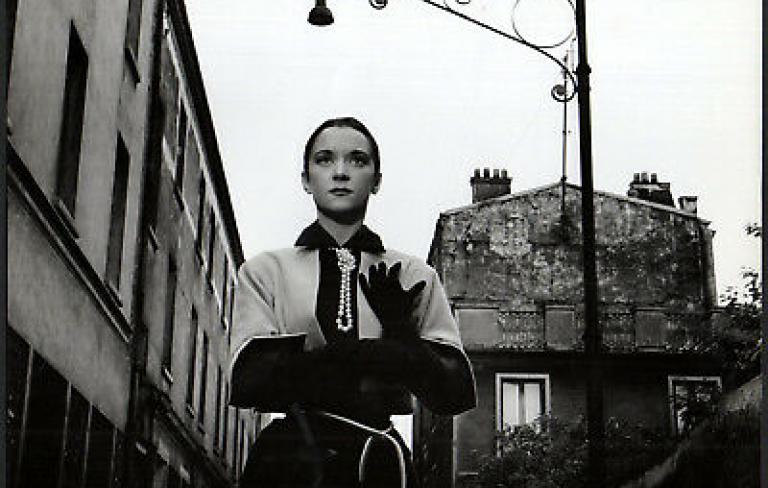

Pero nos sorprende, como espectadores, por esta cuestión ya abordada, la aparición de un personaje completamente transgresor y elevado como es el interpretado por María Casares, que devora la escena y que adquiere matices que podrían atribuírsele a cualquier personaje masculino; La Muerte.

Su actitud es liviana y muy pausada. Su temple es magnífico, y casi actúa como una “dominatrix” a la hora de controlar a los hombres a voluntad. Interviene en la causa de la muerte de Eurídice, pero lo hace motu propio, sabiendo que las consecuencias serán para todos terribles. El enaltecimiento de su condición de mujer se ve auspiciada por la atracción que siente Orfeo por ella, y a la que sucumbe durante su primer y también durante su último encuentro.

La apariencia dominante y elegante, no es, para nada edulcorada, y La Muerte no bebe los vientos por Orfeo, como cualquier otra mujer hubiera hecho, lanzándose a su pecho para abrazar su contorno. Ella, simplemente, expresa su primitiva sensación humana, lo que lo convierte en un personaje fundamental de la obra, que sirve como contrapunto para el personaje femenino de Eurídice, mucho más anclado en ese ambiente patriarcal.

Los libros de cine no abundaban en 1946. Tal vez por ello las agudas anotaciones de Cocteau decidieron la vocación de varios futuros cineastas. Un tal Jacques Rivette toma tras la lectura de este libro la decisión de montar al tren que lleva de Rouen a París para hacer películas; un tal Jean-Luc Godard se lo regala años después a Anne Wiazemsky, diciéndole que es el mejor libro sobre cine que conoce. Pero, en contraste con el aspecto feérico de la historia, los detalles que Cocteau consigna son a menudo los más grisáceos.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*

Su importancia pasada y actual

La influencia de “Orfeo”, en la Nouvelle Vague, es significativa, pues, aunque fue confeccionada casi durante el comienzo de ese movimiento y no siguió, en su momento, directrices algunas de la tendencia francesa, Cocteau rompe con las convenciones narrativas y estilísticas del cine de la época, algo que los directores venideros buscarían implementar a sus obras.

En “Orfeo” se destaca la subjetividad, y la introspección, así como el surrealismo y el romanticismo característicos que se convertirían en un sello distintivo de la Nouvelle Vague. Incluso los exponentes más afines al movimiento, como Jean-Luc Godard, o François Truffaut reconocerían la gran influencia que ejercería Cocteau en su filmografía, capaz de convertir una obra de arte en película.

La Nouvelle Vague se revelaba contra el deterioro inminente del cine, aportando la conciencia de la naturaleza contemporánea que parecía se estaba perdiendo, luchando contra la doctrina superflua con la que muchos adoctrinaban al espectador a través de la pantalla.

Conclusiones

“Preocupaciones formales de este cine estarían mostrando en suma las obsesiones psíquicas de la sociedad falocéntrica que lo produce en estos mecanismos formales del cine de los grandes maestros es donde se manifiesta el inconsciente patriarcal”. (Millán 1999, 55)

En definitiva, “Orfeo”, parte de esa Trilogía Órfica de Jean Cocteau, es una obra maestra del cine francés, que ha dejado una huella indeleble en el panorama fílmico. La película, que relata la exploración simbólica del mito de Orfeo y Eurídice, aborda temas existencialistas y filosóficos, como la atracción de los literatos hacia la muerte, o el amor hacia la vida, tan incomprendida a veces. Diferentes obras más actuales, que beben de las directrices de Cocteau, representan un ejemplo de la influencia de la Nouvelle Vague más primitiva en el cine francés, con un estilo visual muy innovador y un enfoque de reflexión psicológica por parte de los personajes.

De manera análoga, también cabe reseñar la perspectiva patriarcal y la representación de la mujer en la película. La figura de Eurídice es un ejemplo cómo “el segundo sexo”, que diría Simone de Beauvoir, eran representadas en el cine de la época, de forma secundaria y subordinadas siempre a la figura del héroe, el hombre. Por otro lado, La Muerte es un personaje trascendente que desafía los estereotipos de género y que se convierte en un contrapunto fundamental para el personaje de Eurídice, consiguiendo equilibrar la balanza metafórica.

“El protagonista masculino es libre de dominar el escenario, un escenario de ilusión espacial en el que articula la mirada y crea la acción”. (Mulvey 2007, 87)

What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other users like its aided me. Great job.

Thanks¡ We try our best to give you the most beautiful website of literature. Keep reading and sharing¡ Thanks again¡

It’s actually a nice and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

I?¦ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Studying this information So i am happy to exhibit that I have an incredibly just right uncanny feeling I found out just what I needed. I so much no doubt will make certain to don?¦t put out of your mind this website and give it a look regularly.