RAMIRO DE MAEZTU

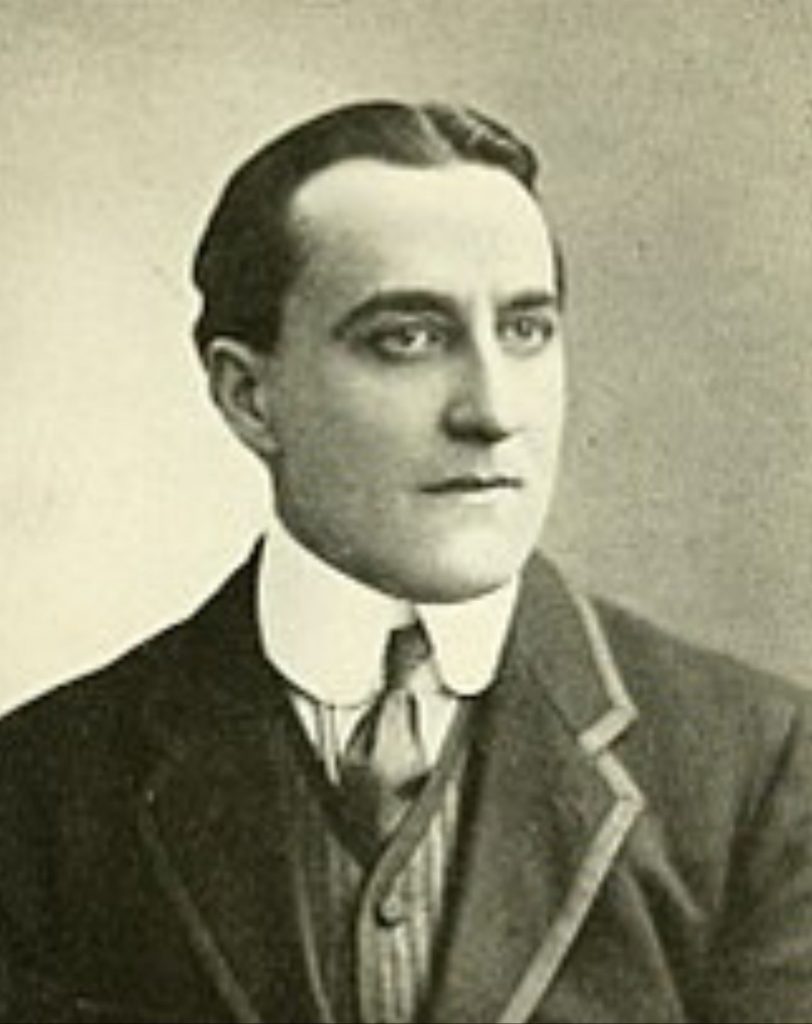

Ramiro de Maeztu (1875-1936)

Ramiro de Maeztu nació en Vitoria el 4 de mayo de 1875, en una familia de raíces diversas: su padre era un ingeniero cubano, y su madre, de origen inglés. Esa doble herencia, hispánica y anglosajona, marcaría no solo su formación intelectual, sino también las contradicciones que lo acompañaron durante toda su vida. Hijo de una época convulsa, Maeztu fue un pensador que se interrogó sin cesar sobre el destino de España y de Europa, y que vivió su pensamiento como una forma de militancia ética.

En su juventud, alternó oficios diversos —desde ingeniero electricista hasta periodista—, y viajó por Cuba, París y Londres. Fue precisamente en la capital británica donde vivió más de una década y donde profundizó en los valores del liberalismo, el empirismo y la racionalidad británica. Al principio, se sintió atraído por las ideas del socialismo ético, y participó activamente en las discusiones regeneracionistas junto a figuras como Unamuno y Azorín. Esta primera etapa lo vincula con la Generación del 98, con quienes compartía la preocupación por la decadencia de España tras el Desastre del 98.

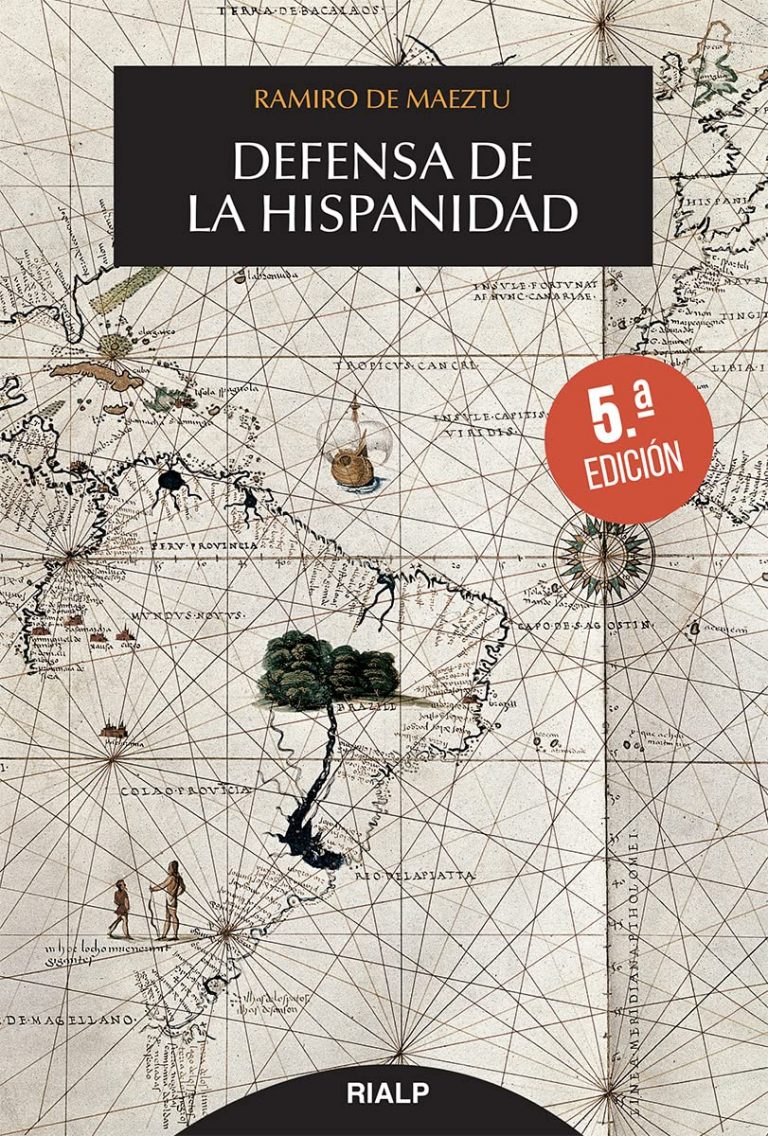

Sin embargo, con el tiempo, Maeztu evolucionó ideológicamente hacia una postura conservadora y profundamente católica. Consideraba que los males de España no se debían solo a la falta de modernización técnica, sino, sobre todo, a la pérdida de valores espirituales. En su obra cumbre, Defensa de la Hispanidad (1934), contrapone el materialismo moderno a lo que él considera la esencia de la cultura hispánica: la fe, el honor, el deber y el espíritu comunitario frente al individualismo liberal.

A su regreso a España, se involucró activamente en la vida política y cultural del país. Fue diputado en Cortes, embajador en Argentina y director de Acción Española, revista que sirvió de plataforma ideológica para una visión tradicionalista del mundo. Allí defendió la monarquía, la Iglesia y una idea de España como portadora de una misión espiritual frente a la modernidad.

En los albores de la Guerra Civil, fue detenido por milicianos republicanos en Madrid y fusilado sin juicio el 29 de octubre de 1936. Según testigos, sus últimas palabras fueron: “Vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por qué muero: por defender la civilización cristiana”. Su muerte, convertida en símbolo, representa la tragedia de una España escindida entre dos visiones irreconciliables.

Maeztu murió convencido de que la cultura podía redimir a los pueblos, pero también de que sin raíces espirituales, ninguna modernización era duradera.

Curiosidades de Maeztu

A diferencia de muchos intelectuales de su tiempo, Maeztu no siguió una carrera académica formal. Fue un autodidacta vocacional que se formó en cafés, periódicos y bibliotecas. En su juventud trabajó como electricista en París y como corresponsal en Cuba y Buenos Aires, lo que le permitió conocer distintas realidades sociales antes de afianzarse como pensador.

En Londres residió entre 1905 y 1916. Allí quedó fascinado por la cultura inglesa: su sistema político, su prensa libre, su sentido del deber. A pesar de su posterior conservadurismo, siempre reconoció que fue Inglaterra quien le enseñó a pensar con rigor. La ética protestante del trabajo, la educación y el “gentleman” le dejaron huella.

Durante sus primeros años como escritor, se sintió cercano al socialismo fabiano británico. Sin embargo, tras la Primera Guerra Mundial cambió de rumbo: comenzó a ver el materialismo como una amenaza para el espíritu humano. Su transformación no fue oportunista, sino profundamente vivida. Llegó a declarar que la guerra le había mostrado que “sin fe, el hombre se disuelve en la nada”.

Para Maeztu, la “Hispanidad” no era solo una comunidad lingüística o política, sino un conjunto de valores fundados en el catolicismo y la tradición. La defendía frente a la influencia del protestantismo, el racionalismo y el marxismo. Admiraba a Santo Tomás de Aquino, pero también a los místicos como Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que encarnaban el alma profunda de España.

Aunque en su juventud compartió tertulias con Ortega y Unamuno, su evolución ideológica los distanció. A Ortega le reprochaba su elitismo intelectual y su alejamiento de lo popular. A Unamuno, su “religiosidad sin Iglesia”. Sin embargo, nunca dejó de admirar sus talentos. Mantuvo con ellos una relación de crítica y respeto mutuos, propia de los grandes debates de ideas.

Entre 1928 y 1930 fue embajador de España en Argentina. Allí dejó una fuerte impresión intelectual. Pronunció conferencias sobre historia y filosofía política que fueron muy celebradas. Su prestigio en el ámbito hispanoamericano cimentó su proyecto de “comunidad espiritual hispánica” que luego plasmaría en sus escritos.

Fue, ante todo, un escritor de prensa. Colaboró en La Nación, ABC, La Lectura y más tarde en Acción Española, desde donde ejerció un periodismo ideológico, apasionado, frontal. No escribía para entretener: escribía para persuadir, para alertar, para despertar a una sociedad que —según él— se adormecía entre consignas y egoísmos.

Bajo su dirección, Acción Española se convirtió en el órgano más influyente del pensamiento conservador y contrarrevolucionario español. Inspirada en L’Action Française de Charles Maurras, defendía una monarquía católica, una élite dirigente culta y un orden social jerárquico. Atraía tanto a intelectuales como a militares y prelados.

El asesinato de Maeztu en 1936 lo convirtió en mártir para el bando nacional. Fue ejecutado sin juicio, en la Cárcel Modelo de Madrid. Su frase final —“yo sí sé por qué muero”— se inscribió en los manuales de la derecha como símbolo de fidelidad a los principios. No fue una figura inocua ni ambigua: su vida y su muerte fueron una toma de partido clara.

Durante el franquismo, fue elevado a símbolo, lo que redujo su riqueza intelectual a una función propagandística. Tras la transición democrática, cayó en un relativo olvido. Sin embargo, en las últimas décadas ha sido reexaminado por historiadores y ensayistas que lo estudian más allá de etiquetas. Hoy se le reconoce como uno de los pensadores más complejos del siglo XX español, cuya obra invita tanto a la reflexión como a la controversia.

Defensa de la Hispanidad y Defensa del espíritu. Fue también diputado monárquico en las Cortes republicanas y académico de la Lengua. La guerra civil le sorprende en Madrid, donde muere fusilado sin juicio previo en los primeros meses de la contienda.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*