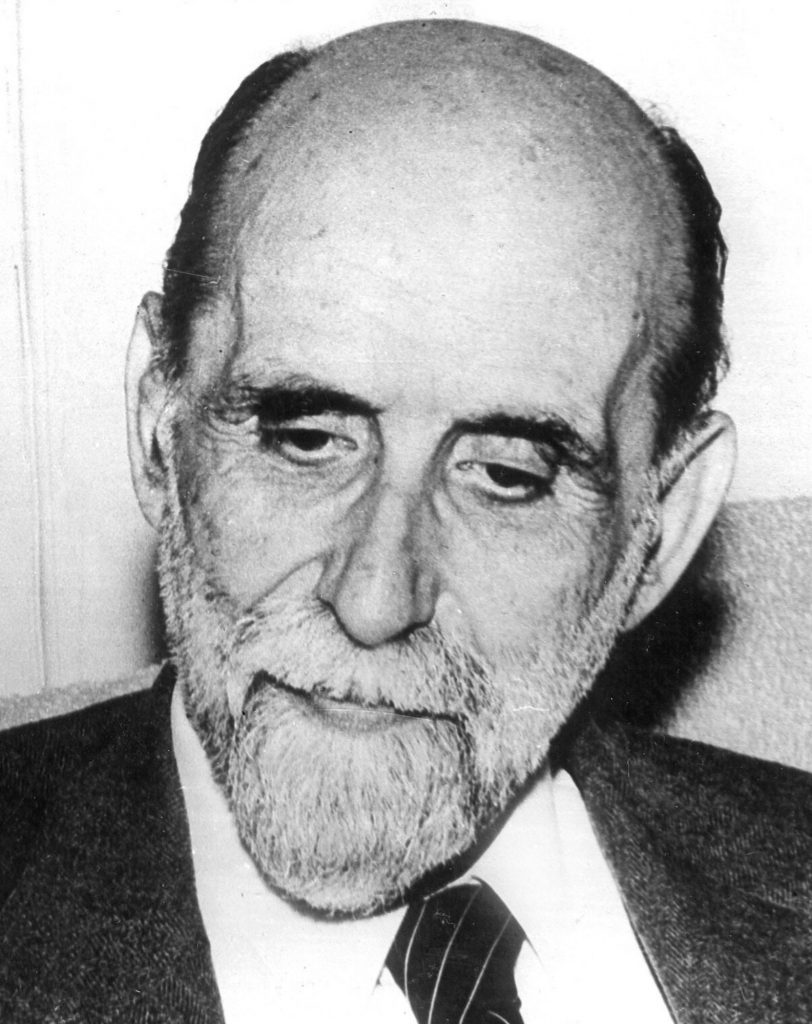

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Juan Ramón Jiménez (1881-1958)

Juan Ramón Jiménez nació el 23 de diciembre de 1881 en Moguer, un pequeño pueblo andaluz cargado de luz, silencio y mar, elementos que impregnarían toda su obra poética. Provenía de una familia acomodada; su padre era un próspero comerciante vinatero, lo que le permitió al joven Juan Ramón dedicarse por completo al cultivo de la sensibilidad y la lectura. Estudió en el colegio de San Luis Gonzaga en el Puerto de Santa María y más tarde en la Universidad de Sevilla, donde inicialmente se inclinó por el Derecho, pero pronto lo abandonó para consagrarse a la poesía.

Desde muy joven mostró una inclinación obsesiva hacia la belleza, lo absoluto y la introspección. Influido primero por el modernismo de Rubén Darío y más tarde por el simbolismo francés, Jiménez fue evolucionando hacia una poesía cada vez más depurada y espiritual. En 1900 publicó sus primeros libros, Ninfeas y Almas de violeta, obras aún impregnadas del perfume modernista.

Su vida personal estuvo marcada por episodios de profunda melancolía y por crisis nerviosas que lo llevaron en varias ocasiones a clínicas de reposo, lo que imprimió a su obra una constante meditación sobre el dolor, la muerte y el sentido último de la existencia. A partir de 1916, y tras su matrimonio con Zenobia Camprubí —escritora, traductora y compañera esencial—, su obra adquirió una mayor solidez, tanto en contenido como en estructura. El matrimonio se convirtió en una simbiosis creativa: ella traducía a Rabindranath Tagore al español, y él la consideraba su musa y su sostén emocional e intelectual.

Jiménez fue siempre un perfeccionista radical. Reescribía sus textos una y otra vez, buscando una forma pura que rozara la perfección. De esa búsqueda nace la célebre trilogía conceptual de su poética: Poesía sensitiva, Poesía intelectual y Poesía verdadera, que reflejan el tránsito de lo sensorial a lo espiritual. Su obra Platero y yo (1914), una elegía en prosa poética dedicada a un burrito andaluz, le valió una fama internacional, aunque él la consideraba una obra menor frente a su vastísima producción lírica.

La Guerra Civil Española marcó un punto de inflexión en su vida. Exiliado primero en Estados Unidos y luego en Puerto Rico, Juan Ramón nunca volvió a España. Durante el exilio, su poesía adquirió una dimensión más universal, metafísica, en la que se entrelazan el dolor del destierro, la muerte de Zenobia en 1956 y una búsqueda casi mística de la belleza.

En 1956, el mismo año en que falleció Zenobia, le fue concedido el Premio Nobel de Literatura. Jiménez, ya devastado por la pérdida, apenas pudo reaccionar. Murió en San Juan de Puerto Rico el 29 de mayo de 1958. Hoy es recordado como uno de los poetas más intensos, rigurosos y luminosos de la lengua española.

Curiosidades de Juan Ramón Jiménez

Juan Ramón Jiménez no solo escribía poesía, vivía la poesía. Era un hombre que aspiraba a la belleza absoluta, a una expresión sin concesiones, sin adjetivos inútiles ni artificios vacíos. Esta búsqueda lo llevó a reescribir obsesivamente sus poemas durante décadas. Se dice que no consideraba sus libros cerrados nunca, y que incluso en las reediciones corregía, pulía, cambiaba comas, eliminaba palabras. Tenía lo que él llamaba una “religión de la palabra”.

Aunque Platero y yo ha sido a menudo considerado un libro para niños, Juan Ramón se molestaba cuando se le catalogaba como tal. Para él, Platero era una obra profundamente lírica, una elegía a la infancia, la naturaleza, la ternura y el alma de Andalucía. El burrito Platero era una excusa poética para hablar del mundo interior del autor y de la vida en Moguer. El tono melancólico, a veces triste, de la obra, es cualquier cosa menos infantil. En realidad, está escrita para “hombres”, como él mismo lo afirmó, pero con un lenguaje que pudiera ser “entendido por los niños”.

Juan Ramón nunca se sintió plenamente acogido por su país. Aunque fue admirado y respetado, también sufrió el rechazo de muchos por su carácter reservado, sus opiniones estéticas radicales y su actitud crítica. Durante la Segunda República se mostró cercano a ciertos movimientos intelectuales progresistas, pero no fue un hombre político. Con la Guerra Civil, y ante el ascenso del franquismo, se exilió para siempre. Nunca regresó a España, ni siquiera tras ser galardonado con el Premio Nobel. España fue para él un lugar de belleza, pero también de dolor y desencanto.

Zenobia Camprubí no fue solo su esposa, sino su colaboradora y musa. De ascendencia puertorriqueña y con una formación cosmopolita, Zenobia trajo a la vida de Juan Ramón una estabilidad emocional y un equilibrio que él necesitaba con urgencia. Ella tradujo la obra de Tagore, introdujo al poeta en nuevas corrientes espirituales y fue su compañera durante los duros años del exilio. Su muerte, en 1956, lo hundió emocionalmente. Apenas semanas después, le fue concedido el Nobel, pero ya era tarde para celebraciones.

Cuando la Academia Sueca le otorgó el Nobel, Juan Ramón no pudo asistir a la ceremonia. Zenobia acababa de morir de un cáncer, y él estaba completamente abatido. En su nombre, el poeta puertorriqueño Francisco Matos Paoli pronunció el discurso de aceptación. Para Juan Ramón, el premio fue una consagración tardía, casi irónica, pues llegaba cuando la alegría le era imposible. En el fondo, el reconocimiento le pareció innecesario: él había escrito para el absoluto, no para la gloria.

Juan Ramón fue un acumulador compulsivo de papeles, versiones, cuadernos y cartas. Se calcula que dejó más de 30.000 folios inéditos. Buena parte de ese archivo fue ordenado por la Universidad de Puerto Rico, que conserva su legado. Muchos de sus libros póstumos han sido editados décadas después de su muerte, a partir de manuscritos y esbozos. Su ambición poética era tan vasta que concebía su obra como una unidad total: una especie de opus vitae que se prolongaba como una sinfonía interminable.

Quienes lo conocieron hablaban de su genio, pero también de su dificultad para la vida social. Juan Ramón podía ser huraño, solitario, extremadamente exigente con los demás y consigo mismo. Algunos colegas, como Ortega y Gasset o incluso Antonio Machado, lo respetaban pero evitaban confrontarlo. Su manera de ver el arte no admitía términos medios. En alguna ocasión dijo que su poesía “no era para todos, sino para nadie”, como si anticipara que su búsqueda lo alejaba del mundo.

A diferencia de otros modernistas, Juan Ramón no buscaba lo exótico o lo decorativo. Su poesía evolucionó desde lo sensorial a lo metafísico. Para él, la palabra debía rozar lo eterno. Su famosa definición de la poesía como “palabra en el tiempo” es quizá una de las más hermosas y misteriosas del pensamiento lírico español. Veía la poesía como una forma de conocimiento, casi mística, que iba más allá de lo estético: una vía hacia lo absoluto.

A pesar de su singularidad, Juan Ramón influyó en generaciones posteriores, especialmente en la poesía del exilio y en los poetas de la Generación del 50. Su idea de “poesía desnuda” resonó en autores como José Ángel Valente, Claudio Rodríguez o Antonio Gamoneda. También fue una figura esencial para la poesía hispanoamericana. En vida, su estilo era casi único; hoy es considerado uno de los grandes renovadores de la lírica contemporánea en lengua española.

Aunque vivió en Madrid, Nueva York, La Habana o San Juan de Puerto Rico, su corazón siempre estuvo en Moguer. El paisaje de su infancia fue el germen de su lírica: el color blanco de las casas, los campos de fresas, el olor de la sal. En su tumba en Moguer, hoy un lugar de peregrinaje para amantes de la poesía, está escrito un epitafio que condensa su vida: «Yo no soy yo. / Soy este / que va a mi lado sin yo verlo…»

OBRAS

«Platero y yo» es el mejor conjunto de poemas en prosa de la literatura española. Lectura de niños y adultos en todos los países de habla hispana. Traducido a las más importantes lenguas de cultura. Libro que es, entre otras cosas, elegía andaluza, autobiografía lírica, inmortalización del pueblo natal del autor y creación de un mito imperecedero: el burrillo de Moguer. Michael P. Predmore, especialista en la obra de Juan Ramón, ofrece en este volumen el texto cuidado de la edición alargada (1917), cuatro apéndices y un estudio de esta obra clave de la literatura contemporánea.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*