JORGE GUILLÉN

Jorge Guillén (1893-1984)

Curiosidades de Jorge Guillén

Desde muy joven mostró inclinación por la escritura. Su primer poema apareció en una revista escolar cuando aún no había terminado el bachillerato. Era un texto sencillo, pero ya dejaba ver su cuidado por la forma y la claridad expresiva.

El influjo de Juan Ramón fue esencial en sus primeros años: la búsqueda de una “poesía desnuda”, sin ornamentos innecesarios, fue una herencia directa del poeta de Moguer. Con el tiempo, sin embargo, Guillén fue depurando aún más su estilo, llegando a una expresión casi geométrica de lo real.

Durante sus años en Madrid, compartió vida intelectual con figuras como Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Pedro Salinas o Dámaso Alonso. Aunque era algo mayor que muchos de ellos, su influencia fue decisiva. Su seriedad, su rigor y su estilo de vida sobrio le daban un aire de maestro silencioso.

A diferencia de otros poetas que publican obras cerradas, Cántico fue creciendo con sucesivas ediciones (1928, 1936, 1945, 1950…). Cada nueva versión añadía poemas y reorganizaba los anteriores, como si la obra fuera un organismo vivo que acompañaba su evolución espiritual.

Durante el conflicto, se encontraba en Valladolid cuando estalló la contienda. Fue encarcelado por las autoridades franquistas, acusado de simpatías republicanas. Su liberación se debió a gestiones diplomáticas y al auxilio de colegas internacionales. Aquello marcó su decisión de exiliarse para siempre.

Durante sus décadas como profesor en Estados Unidos, fue muy querido por sus alumnos. Sus clases eran sobrias pero apasionadas, y muchos estudiantes lo recordaban por su elegante manera de leer en voz alta, con la precisión de un músico. Tenía un aire de discreta autoridad.

Los tres grandes poetas exiliados —Salinas, Guillén y Cernuda— mantuvieron una relación de respeto mutuo, aunque con diferencias. Guillén era el más sereno; Cernuda, el más herido; Salinas, el más romántico. Entre los tres trazaron un mapa del alma española en el destierro.

Guillén desconfiaba del sentimentalismo explícito. Prefería la contención, la forma cuidada, el tono mesurado. Pero debajo de esa serenidad había una emoción honda, una capacidad para mirar el mundo con asombro limpio y agradecido. Era un poeta de la alegría conquistada con esfuerzo.

En Clamor (1957-1963), el tono se volvió más grave. La celebración del mundo cedió espacio al dolor, al desengaño, a la conciencia del mal. Sin embargo, incluso en sus poemas más oscuros, Guillén mantenía una fe serena en el poder del lenguaje como refugio.

Fue galardonado con el Premio Miguel de Cervantes en 1977, a los 84 años. Para entonces, ya era considerado uno de los grandes maestros vivos de la lengua española. Fue nombrado doctor honoris causa por varias universidades y miembro de la Real Academia Española.

Nunca buscó el escándalo, la notoriedad ni los gestos grandilocuentes. Su vida fue austera, incluso en el exilio. Vivía con discreción, enseñando, leyendo, escribiendo, como un monje laico que había hecho voto de lealtad a la claridad y al equilibrio.

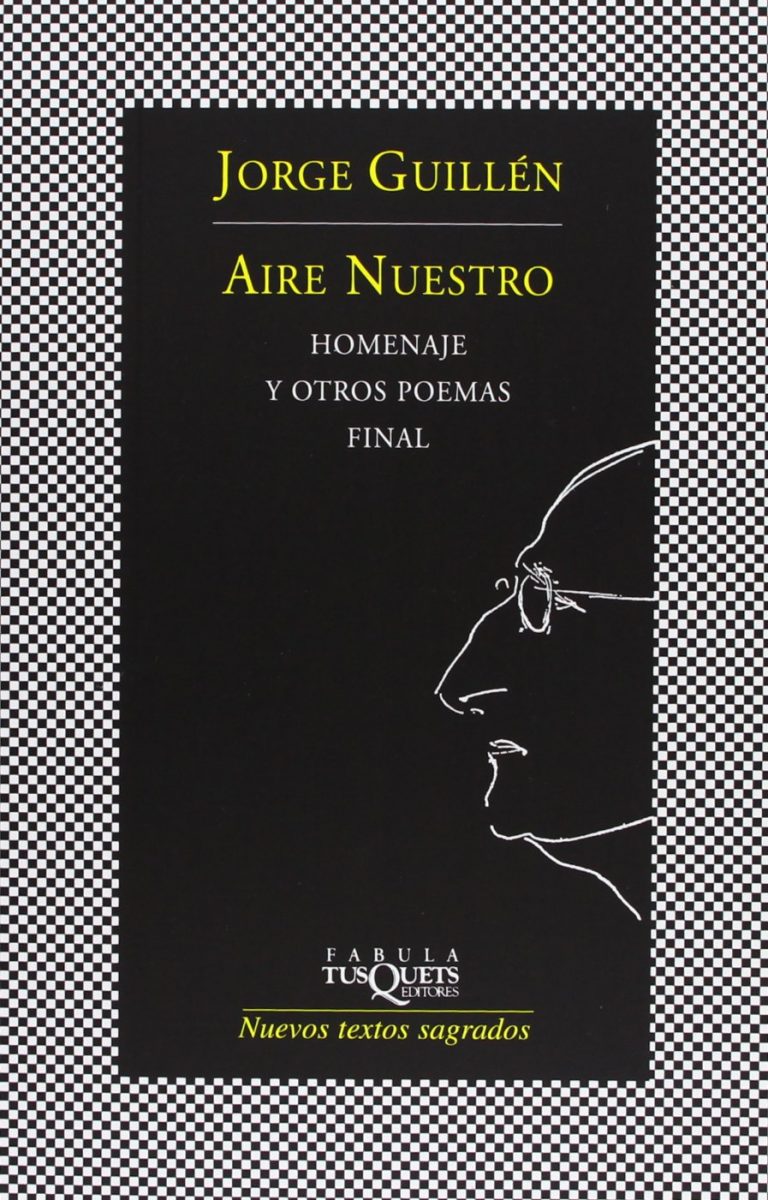

OBRAS

A él se agregaron contrapuntos como Clamor, y partes nuevas y satélites como Homenaje, los poemas de circunstancias de Y otros poemas, y los versos últimos, los de la vejez, en Final. Guillén siempre reivindicó la unidad orgánica de los cinco libros que integran Aire Nuestro, testimonio de una larga trayectoria vital que el propio escritor, al agradecer la concesión del primer Premio Cervantes de nuestras letras, resumió así: «Poesía es ahora –como ha sido siempre para este poeta– un símbolo de esperanza».

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*