PÍO BAROJA

Pío Baroja ( 1872-1956)

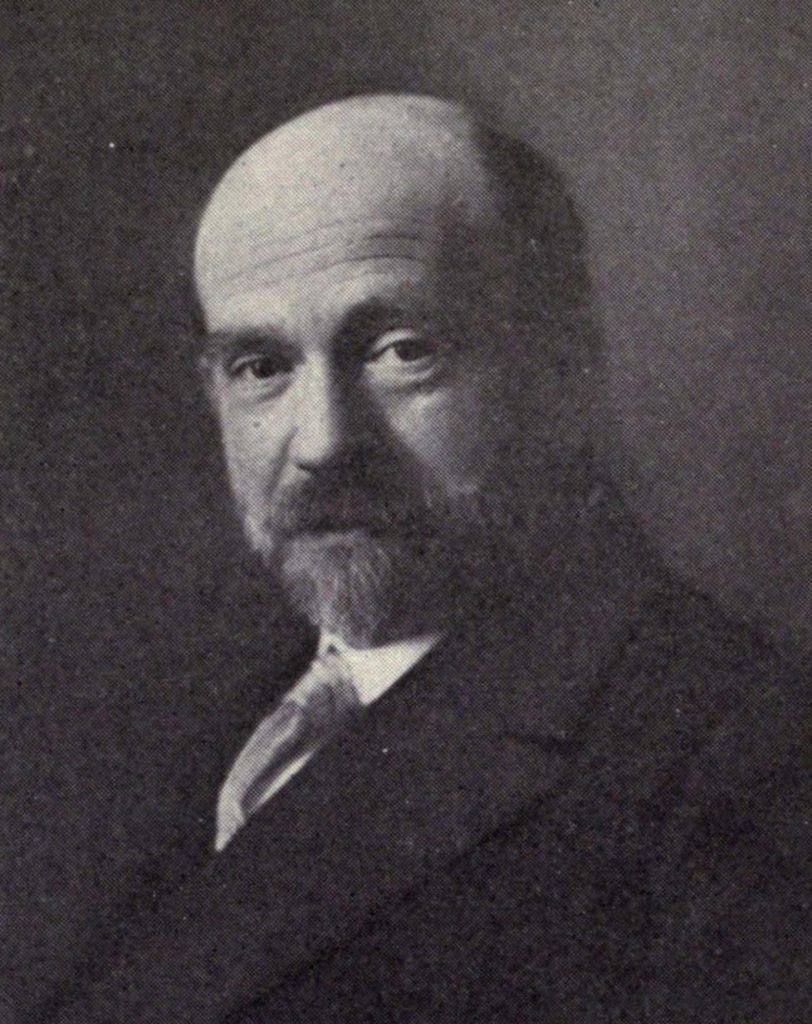

Pío Baroja nació el 28 de diciembre de 1872 en San Sebastián, en el seno de una familia ilustrada y liberal. Su infancia transcurrió entre San Sebastián y Madrid, ciudades que marcaron su vida tanto en lo personal como en lo literario. Su padre, Serafín Baroja, fue ingeniero de minas y escritor aficionado, y su madre, Carmen Nessi, descendía de una familia italiana, lo que añadió un matiz cosmopolita a su formación temprana. Desde joven, Baroja mostró una actitud rebelde y una marcada tendencia hacia la introspección, rasgos que acompañarían su producción literaria durante toda su vida.

Aunque su vocación era la escritura, Baroja estudió Medicina en Valencia, licenciándose en 1893. Sin embargo, apenas ejerció la profesión: su temperamento poco dado al trato humano y su falta de entusiasmo por la práctica clínica lo alejaron de los hospitales. Tras unos años de incertidumbre, se hizo cargo de la panadería familiar en Madrid, una etapa que luego narraría con ironía en sus memorias. Fue en esa misma ciudad donde comenzó a frecuentar tertulias literarias y donde encontró el ambiente propicio para desarrollar su carrera como novelista.

Baroja formó parte de la llamada Generación del 98, junto con autores como Unamuno, Azorín y Valle-Inclán. A diferencia de otros miembros del grupo, su estilo era directo, seco y sin florituras, lo que le otorgó una voz singular y moderna. Sus primeras novelas, como La casa de Aizgorri (1900) y Zalacaín el aventurero (1909), fueron bien recibidas, y consolidaron su fama como narrador de historias intensas y personajes errantes y solitarios.

A lo largo de su vida escribió más de 60 novelas, reunidas muchas de ellas en trilogías temáticas como La lucha por la vida, La raza o La tierra vasca. Baroja fue un narrador infatigable y poco dado a la autocomplacencia. Su mirada crítica hacia la sociedad, la política, la religión y el ser humano lo distanciaron tanto de las modas como de las instituciones. Desconfiaba del poder y despreciaba los dogmas, lo que le granjeó admiradores fervientes, pero también múltiples enemigos.

Murió en Madrid el 30 de octubre de 1956, con una obra vasta y profundamente influyente. Intelectuales de la talla de Ernest Hemingway y Camilo José Cela reconocieron en él a un precursor de la novela moderna. Baroja, con su pesimismo lírico, su retrato de la marginalidad y su honradez narrativa, dejó una huella indeleble en la literatura española del siglo XX.

CURIOSIDADES

Pío Baroja fue un hombre de contradicciones fascinantes, y su vida está llena de anécdotas y aspectos menos conocidos que permiten acercarse a su compleja personalidad y a su obra desde ángulos insospechados.

Una de las primeras curiosidades reside en su relación con la medicina. Aunque se licenció en la Universidad de Valencia y defendió una tesis sobre el dolor, Baroja nunca mostró un gran interés por ejercer. Lo intentó brevemente en Cestona, un pequeño pueblo vasco, pero pronto abandonó la consulta rural, frustrado por la rutina y su aversión al trato humano. Decía que le interesaban más los casos clínicos como relatos que como pacientes reales. De hecho, su experiencia médica le sirvió más como material literario que como profesión.

Otra etapa peculiar de su vida fue cuando se hizo cargo de la panadería familiar en la calle Misericordia de Madrid. Durante este tiempo, se convirtió en una figura conocida del barrio y observó a conciencia a los personajes que desfilaban ante él. Aquella experiencia, que podría parecer trivial, le ofreció una mina inagotable de inspiración para retratar al Madrid popular, miserable y vivo que aparece en muchas de sus novelas, como Mala hierba o Aurora roja. Él mismo llegó a decir que en la panadería aprendió más de psicología que en la Facultad de Medicina.

Baroja fue también un caminante infatigable. Solía recorrer grandes distancias a pie, tanto por las calles de Madrid como por los campos del País Vasco o Castilla. Su andar constante no era solo un ejercicio físico, sino un método de observación, un modo de entender la realidad que luego transformaba en literatura. Muchos de sus personajes son, como él, vagabundos reflexivos que recorren ciudades y paisajes como si buscaran un sentido perdido. Esta pasión por el deambular contribuye a que su obra esté marcada por un dinamismo y una sensación de movimiento poco comunes en la narrativa de su época.

Desde el punto de vista ideológico, Baroja era difícil de encasillar. Aunque provenía de una familia liberal y progresista, y defendía ideales de justicia social y libertad individual, nunca se alineó completamente con ningún partido ni ideología. Fue crítico con el socialismo, el catolicismo, el nacionalismo y también con el franquismo. Se consideraba un escéptico, un anarquista a su manera, más interesado en el individuo que en las grandes estructuras colectivas. Esa actitud crítica lo convirtió en una figura incómoda para todos los poderes, tanto durante la monarquía como en la República y el franquismo.

Su estilo literario también fue revolucionario para la época. Frente a los excesos retóricos del modernismo o la introspección filosófica de Unamuno, Baroja cultivó una prosa sobria, directa, casi oral. Rechazaba el preciosismo y la retórica, defendiendo una literatura sencilla y veraz. Esto hizo que sus novelas fueran cercanas, incluso cuando trataban asuntos profundos. Esta economía expresiva influyó en generaciones posteriores, desde Cela hasta Juan Benet, y cruzó fronteras: Hemingway lo admiraba profundamente y llegó a decir que Baroja era “el mejor novelista de España”.

Otra faceta curiosa fue su relación con el arte. Aunque era un gran amante de la pintura y tenía dotes para el dibujo, fue su hermano Ricardo Baroja, grabador y pintor, quien más se dedicó profesionalmente al arte plástico. Sin embargo, Pío también dejó algunos dibujos y caricaturas que han sido valorados por su espontaneidad. Además, fue un gran lector de filosofía, especialmente de Schopenhauer y Nietzsche, cuyos ecos pueden rastrearse en el trasfondo existencial y nihilista de muchas de sus obras.

Baroja era un hombre solitario, desconfiado, y se llevaba mal con la fama. Rehuía de los homenajes y despreciaba los cargos institucionales. Cuando en 1935 fue elegido académico de la Real Academia Española, se negó a pronunciar el tradicional discurso de ingreso. Simplemente acudió y ocupó su asiento en silencio. También rechazó con frecuencia invitaciones a conferencias y entrevistas. Era un escritor que escribía porque necesitaba hacerlo, no para agradar o conquistar notoriedad.

Durante la Guerra Civil Española, se exilió en París. Aunque no participó activamente en política, su figura era incómoda tanto para los republicanos como para los franquistas. Al terminar la contienda, regresó a España en 1940, viviendo discretamente en Madrid hasta su muerte. Durante sus últimos años escribió Memorias de un hombre de acción, una extensa serie de novelas históricas inspiradas en las hazañas de su antepasado Eugenio de Aviraneta, que le sirvió de alter ego literario. En estas novelas reflexiona sobre la historia de España, la libertad individual y la lucha por la justicia desde una perspectiva desencantada pero vitalista.

Murió el 30 de octubre de 1956. A su entierro asistió, entre otros, Camilo José Cela, quien portó su féretro. Como despedida, Baroja había dejado dicho que no quería ceremonias religiosas. Años después, Cela diría: “Pío Baroja ha sido el novelista español más importante desde Cervantes”. La frase puede parecer hiperbólica, pero encierra una verdad: pocos escritores han sabido retratar con tanta lucidez el alma desgarrada, errante y contradictoria de la España del siglo XX.

OBRAS

Narra en ella la vida de Andrés Hurtado desde el comienzo de sus estudios de medicina. Médico, como Baroja, el protagonista de «El árbol de la ciencia» asiste impotente a los desafueros de una sociedad mezquina y envilecida. Entre el determinismo fisiológico y la rebelión moral hay la búsqueda de un camino propio.

***Recuerda que esta página no hace apología de ninguna religión y que tan solo recomendamos libros por su contenido histórico y cultural.

Una novela de aventuras para la que el escritor tuvo el acierto de elegir las circunstancias de una guerra civil, que le permitían favorecer la creación de azarosos lances de los que debería salir victorioso el protagonista, un héroe vasco, hambriento de aventuras y sediento de acción al que la guerra facilitaba motivos inagotables para encontrarlas. La guerra es, pues, el mero marco en el que transcurren los años finales de Martín, la que estimula sus principales andanzas y origina los riesgos para que el personaje ejercite y pruebe su heroicidad.

***Recuerda que esta página no hace apología de ninguna religión y que tan solo recomendamos libros por su contenido histórico y cultural.