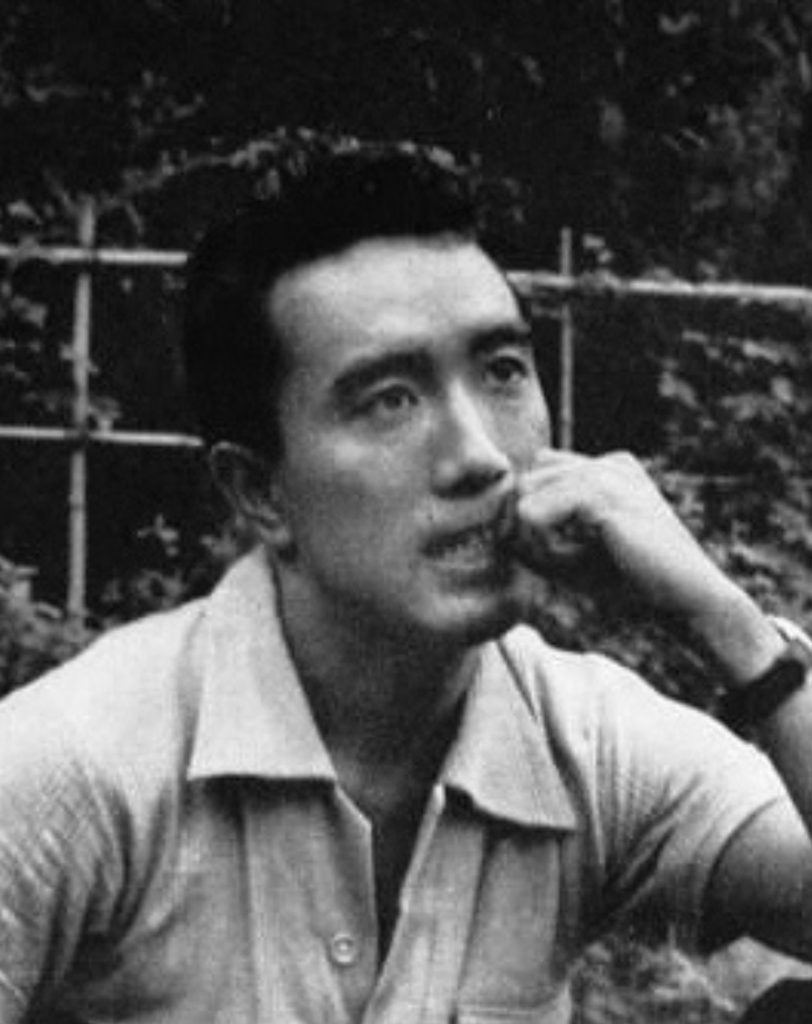

YUKIO MISHIMA

Yukio Mishima (1925–1970)

Yukio Mishima, nacido en Tokio el 14 de enero de 1925, es considerado uno de los escritores más grandes y complejos de la literatura japonesa del siglo XX. Su vida y su obra estuvieron marcadas por una fascinación con la muerte, el honor y la tradición japonesa, en contraposición a los valores de la modernidad y el materialismo. Mishima fue un hombre que vivió en la constante intersección entre la cultura occidental y la japonesa, entre la modernidad y la tradición, lo que se reflejó profundamente en sus escritos.

Mishima nació en una familia aristocrática, pero su infancia estuvo marcada por la fragilidad de su salud y una relación difícil con su madre, quien lo sobreprotegió, pero también lo sometió a un ambiente emocionalmente tenso. Estudió en la Universidad de Tokio, donde desarrolló un profundo amor por la literatura y la cultura japonesa clásica, pero también comenzó a interesarse por la cultura occidental, lo que se reflejó en su obra literaria.

A lo largo de su carrera, Mishima exploró una variedad de géneros, desde la novela hasta el teatro y la poesía, y su estilo estuvo influenciado tanto por la literatura occidental como por la tradicional japonesa. Sus obras más conocidas incluyen «Confesiones de una máscara» (1949), «El pabellón de oro» (1956) y «La mariposa y la espada» (1963). A través de estos trabajos, Mishima abordó temas como el deseo, la moralidad, la desesperación existencial y la relación con la muerte.

Uno de los aspectos más controvertidos y fascinantes de su vida fue su enfoque hacia la política y el nacionalismo japonés. Mishima era un ferviente defensor de la restauración de la antigua gloria y los valores tradicionales de Japón, y se opuso abiertamente a la occidentalización y la modernización de su país después de la Segunda Guerra Mundial. Fundó la Sociedad Tatenokai, una organización paramilitar que promovía la preservación de los valores tradicionales japoneses y que defendía la figura del emperador como un símbolo de la unidad nacional.

En 1970, Mishima llevó sus ideales a un trágico extremo. En un acto final de desesperación y protesta, irrumpió en una base militar de Tokio con varios miembros de la Sociedad Tatenokai y, tras un fallido intento de incitar a un golpe de estado, se suicidó con un harakiri. Su muerte, que se produjo en un contexto de crisis política y social en Japón, fue un shock tanto para su país como para el mundo, y dejó una huella imborrable en la literatura y la cultura japonesa.

Mizoguchi es un joven poco agraciado, lo que lo ha convertido en un ser solitario, taciturno y acomplejado: el mal y lo trágico invaden sus pensamientos. Su única fascinación es el Pabellón de Oro de Kioto, del que su padre, monje budista, le ha hablado como la encarnación de la suprema belleza. Tras su muerte, Mizoguchi entra como novicio en dicho templo. Se pasa el tiempo admirándolo: es su único objeto de deseo, su obsesión. Pero cuando despierta en él la sensualidad, esta belleza suprema se va a interponer en sus relaciones amorosas y le va a impedir tener otras admiraciones o afectos, convirtiéndose en un obstáculo para la vida de verdad.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*

Curiosidades de Yukio Mishima

Mishima vivió una vida que estuvo constantemente marcada por un fuerte dualismo: por un lado, era un escritor reconocido y celebraba su éxito en el mundo literario, mientras que, por otro lado, cultivaba una vida privada más secreta y un tanto obsesiva. Era conocido por su estricta rutina física, y entrenaba de manera intensiva en artes marciales y culturismo, buscando emular el ideal de cuerpo perfecto y armonioso con la mente que los antiguos guerreros samuráis representaban. Este contraste entre la imagen de Mishima como escritor intelectual y su intensa disciplina física refleja su lucha interna entre la belleza estética y la violencia de la vida.

La muerte fue un tema central en la vida y obra de Mishima, y el suicidio ocupó un lugar destacado en su ideología personal. Mishima admiraba el seppuku (suicidio ritual japonés, especialmente el realizado por los samuráis), y a menudo lo veía como una forma de purificación, honor y trascendencia. De hecho, su propia muerte fue un acto de seppuku; después de un fallido intento de golpe de estado, Mishima se suicidó con una espada corta, siguiendo el ritual samurái, en un acto que ha sido interpretado como una manifestación de su visión del mundo y su rechazo de la sociedad japonesa moderna.

A lo largo de su vida, Mishima fue un ferviente admirador de la cultura clásica japonesa, especialmente la estética de los samuráis y las tradiciones de la época feudal. Esta fascinación se refleja en muchas de sus obras, como «El pabellón de oro», que narra la historia de un joven monje que se obsesiona con la belleza del templo Kinkaku-ji en Kioto, hasta el punto de destruirlo. Mishima también se sintió atraído por el bushido, el código de los samuráis, que valoraba el honor, la lealtad y la muerte como un acto honorable. Este amor por lo tradicional japonés contrastaba fuertemente con la influencia occidental que comenzó a permear la sociedad japonesa después de la Segunda Guerra Mundial.

El estilo literario de Mishima ha sido descrito como intensamente visual y simbólico. Sus descripciones detalladas y su obsesión con la belleza física y la estética de la muerte hicieron que su obra fuera visualmente impresionante y emocionalmente poderosa. A menudo combinaba el simbolismo japonés con la influencia de escritores occidentales como Jean-Paul Sartre y Marcel Proust. Su habilidad para fusionar lo moderno con lo tradicional le permitió posicionarse como una de las figuras más importantes de la literatura japonesa del siglo XX.

El impacto de Yukio Mishima en la cultura japonesa fue tan profundo que sigue siendo una figura polémica y compleja. Su imagen, marcada por su atractivo físico y su muerte dramática, se ha convertido en un símbolo de la ambigüedad de la modernidad japonesa. Su vida y su trágico final han sido objeto de múltiples adaptaciones cinematográficas, documentales y estudios académicos, y su legado sigue vivo en las discusiones sobre el nacionalismo japonés, la literatura moderna y los conflictos de identidad que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial.

Koo-chan, el joven narrador de «Confesiones de una máscara» (novela publicada en 1949 que fue el primer gran éxito literario de Yukio Mishima (1925-1970) y que lo catapultó a la fama), es un alma atormentada por una sensibilidad turbadora que va creciendo con el estigma de saberse diferente a los demás. De aspecto débil y enfermizo, solitario y taciturno, de extracción menos favorecida que sus compañeros, irá descubriendo sus inclinaciones homosexuales cuando se siente atraído por Omi, un chico de fuerte constitución.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*

OBRAS

ORDEN DE LECTURA "MAR DE FERTILIDAD"

Articulada en torno a la trágica historia de amor entre los jóvenes Kiyoaki y Satoko, «Nieve de primavera» (1968) es la primera novela de esta serie que vertebra como testigo y protagonista Shigekuni Honda. En ella, Mishima retrata con una severidad no reñida con su singular estética la rápida apertura hacia formas de vida occidentales y burguesas que propició en Japón la restauración Meiji en detrimento de la cultura tradicional.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*

Novela que se centra alrededor de un complot concebido por jóvenes idealistas en 1932 para eliminar a las figuras políticas que han «traicionado» al Emperador, «Caballos desbocados» (1969) (y la narración titulada «La Liga del Viento Divino» que inserta y que relata uno de los más famosos episodios del ocaso de los samuráis) contiene muchas de las claves que explican el ya cercano suicidio ritual del autor.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*

Obra transida de espiritualidad oriental a la vez que malévolo retrato del Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial, «El Templo del Alba» (1970) es una novela que, como las del resto de la serie, participa de un torrente de belleza y pasión, de crueldad y poesía, de espíritu y materialidad.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*

«La corrupción de un ángel» (1974) es la última novela de la serie que vertebra como testigo y protagonista Shigekuni Honda. Situada en los años 70, la historia de ilusión y desencanto que desarrolla tiene como ejes la preocupación por la vejez y el fin de las ilusiones, la consideración del suicidio como medio para sortear el dolor de la existencia, la admiración por la virilidad y la belleza, y el horror por la vulgaridad del mundo moderno.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*

OTRAS GRANDES OBRAS DE MISHIMA

Libro fundamental para comprender la obra literaria y la manera de pensar y actuar del autor, «La ética del samurái en el Japón moderno» es el ensayo que escribió Yukio Mishima sobre «Hagakure», el clásico de la literatura samurái escrito en el siglo XVIII por Yamamoto Tsunetomo tras dejar las armas y convertirse en el monje budista Jocho. Traducido como «Oculto por las hojas», Hagakure es un conjunto de dictados sobre el samurái ideal, muy popular en Japón hasta la Segunda Guerra Mundial.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*

Considerada una de las más bellas historias de amor de la literatura, «El rumor del oleaje» narra el nacimiento y consumación del idilio entre dos adolescentes situados en un mundo arcádico, primitivo y elemental: una minúscula isla japonesa en la que sobrevive una comunidad de pescadores apartada de la civilización y donde se percibe por doquier el olor salobre del mar, la fragancia de las cuerdas de cáñamo, el humo invisible de las hogueras y el rumor de un oleaje azul intenso que todo lo circunda.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*

Acabado en 1967, «El sol y el acero» es un texto en el que encontramos la expresión de muchas de las contradictorias y sutiles líneas de fuerza que configuran el complejo y singular pensamiento del escritor Yukio Mishima (1925-1970), o cuando menos del personaje que quiso llegar a ser. El culto del cuerpo como trasunto y complemento del culto del espíritu, la dolorosa contradicción entre palabra y acción, la delgada, casi imperceptible frontera entre vida y muerte

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*

Noboru es un adolescente de trece años huérfano que vive con su madre viuda, encargada de una importante tienda de modas, en Yokohama. Él y sus amigos son buenos estudiantes, pero eso no impide que formen una inquietante pandilla con particulares ideas acerca de la existencia y el honor, de la vida y la muerte. Noboru asiste a la relación que su madre entabla con Ryuji, un marino al que envuelve en cierta aura heroica y al cual ensalza frente a sus amigos

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*