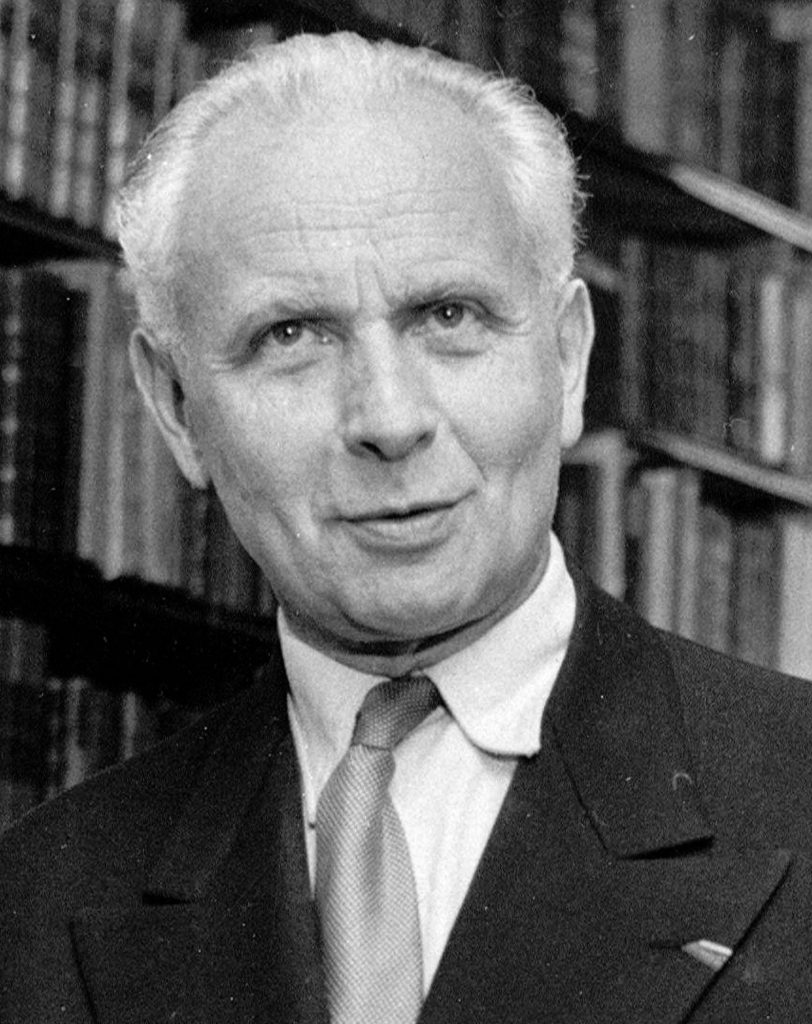

LOUIS ARAGON

Louis Aragon (1897-1982)

Curiosidades de Louis Aragon

Durante buena parte de su vida, Aragon no supo quién era su padre real. Fue criado bajo una mentira familiar en la que su madre era presentada como su hermana. Esta impostura lo atormentó desde joven y permeó su obra con temas como el doble, la identidad encubierta y la necesidad de construir una ficción vital. El descubrimiento de la verdad le provocó una crisis, pero también lo reafirmó en la convicción de que el yo es una invención literaria.

Aragon fue, junto a Breton y Soupault, uno de los fundadores del surrealismo. Participó en las sesiones de escritura automática y en las acciones colectivas más radicales. Su libro Le Paysan de Paris es considerado una de las obras cumbre del movimiento, por su fusión de lo real y lo onírico. Sin embargo, en los años 30 rompió con el surrealismo para entregarse al comunismo, provocando un cisma en el grupo. Su tránsito del automatismo al realismo fue visto por algunos como traición y por otros como evolución.

Conoció a Elsa Triolet en 1928, pero fue en 1939 cuando comenzó su relación. Elsa, hermana de la escritora rusa Lili Brik y cuñada de Mayakovsky, era también una mujer fuerte, inteligente y comprometida políticamente. Aragon la convirtió en eje de su poesía amorosa: Les yeux d’Elsa (1942) es probablemente uno de los libros más bellos de amor del siglo XX. A Elsa le dedicó versos durante décadas, incluso después de su muerte en 1970, elevándola a figura mítica, comparable a Beatriz o Laura.

Durante la ocupación nazi de Francia, Aragon escribió poesía de resistencia que circulaba clandestinamente. Sus versos eran recitados en las redes subterráneas de la lucha contra el fascismo. Fue una de las pocas figuras intelectuales que asumieron activamente el riesgo de enfrentarse al régimen desde dentro del país. Su poema La rose et le réséda, donde llama a la unidad entre cristianos y comunistas en la lucha común, se convirtió en emblema de la resistencia moral.

Su ciclo novelesco Le Monde réel, compuesto por títulos como Les Cloches de Bâle, Les Beaux Quartiers y Les Communistes, es una de las tentativas más ambiciosas de retratar el siglo XX desde una perspectiva marxista. Aragon concebía la novela como un instrumento de transformación social, pero también como una épica del individuo en lucha. En estas obras conjuga historia, política, dilemas personales y una mirada atenta a los mecanismos del poder.

Aunque fue un militante fervoroso del PCF, no siempre obedeció ciegamente sus líneas. Tras la represión húngara de 1956, vivió una fuerte crisis de fe ideológica. Su relación con los jerarcas comunistas franceses fue ambigua: era un intelectual influyente, pero también una voz incómoda. En los años 60 y 70 intentó reconciliar su ética poética con su compromiso político, una tensión que atraviesa muchos de sus textos ensayísticos.

Aragon no creía en la poesía como mero adorno ni como arte por el arte. La concebía como una forma de justicia simbólica. En sus textos, la belleza no se separa de la verdad ni de la historia. Para él, escribir era un acto de resistencia frente al olvido, la mentira y la deshumanización. Su lenguaje es a la vez apasionado y preciso, exaltado y cerebral, lleno de imágenes que intentan restituir la dignidad de lo invisible.

Cuando Elsa murió en 1970, Aragon cayó en una profunda depresión. Durante los años siguientes escribió poemas y textos donde su figura aparece no solo como amor perdido, sino como figura espectral, fuente de consuelo y razón última de su escritura. La muerte de Elsa marcó su vejez con una sombra melancólica, pero también con una renovada intensidad lírica. Sus poemas de esa época son elegías cargadas de ternura y dolor.

La relación entre Aragon y Breton fue fraternal al principio, luego conflictiva y finalmente distante. Aunque ambos compartieron el núcleo fundacional del surrealismo, sus caminos se bifurcaron radicalmente. Breton le reprochó su sometimiento al PCF; Aragon criticó a Breton por su hermetismo y su inoperancia política. Sin embargo, en los años 60 hubo un tímido acercamiento, aunque nunca se reconciliaron del todo. Sus obras dialogan, se interpelan y se contradicen como los rostros de una misma obsesión: la palabra como libertad.

En su vejez, Aragon asumió una posición más confesional. Su escritura se volvió más fragmentaria, ensayística y enigmática. Publicó textos híbridos como La Mise à mort y Théâtre/Roman, donde explora los límites de la identidad, la vejez, la muerte, el lenguaje y el deseo. En estos libros, el escritor se muestra como un viejo prestidigitador que juega con los reflejos de su pasado, con la memoria como un caleidoscopio quebrado. Murió en la Navidad de 1982, dejando un legado inmenso, polifacético y contradictorio, fiel a una máxima que repitió toda su vida: “el poeta tiene razón demasiado pronto”.

OBRAS

Un sentimiento y una mirada inédita al paisaje parisino se dan cita en este libro mítico de la Modernidad. Como un «aldeano» recién llegado a la gran metrópoli, con los ojos abiertos de par en par, Aragon nos enseñó a mirar de un modo nuevo, ¡ya en 1926!, los escaparates, los pasajes, los parques, los recortes de periódico. Aragon elevó a la categoría de fetiches los urinarios, el misterio de los jardines, los carteles encolados en fachadas y muretes. La luz moderna de lo insólito los bustos de cera de las peluquerías convertidos en esculturas de belleza convulsa se cuela por todas las esquinas en estas páginas fascinantes, y paseamos junto a su autor, como lo hiciera el propio Walter Benjamin, excitados y ansiosos por descubrir al fin la esencia de la ciudad contemporánea. «Modernidad. Esta palabra se funde en la boca antes incluso de ser pronunciada.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*