MANUEL MACHADO

Manuel Machado (1874-1947)

Manuel Machado nació el 29 de agosto de 1874 en Sevilla, en el seno de una familia ilustrada, vinculada tanto al periodismo como a la literatura. Fue el mayor de los hijos del matrimonio formado por Antonio Machado Álvarez, folclorista y erudito, y Ana Ruiz. Su hermano menor, Antonio Machado, compartiría con él tanto la pasión por la poesía como una intensa relación fraternal que, sin embargo, no siempre estuvo exenta de divergencias ideológicas. Desde temprana edad, Manuel demostró una inclinación clara por las letras y una sensibilidad estética que lo acercó a los modernistas, movimiento en el que se integró con convicción.

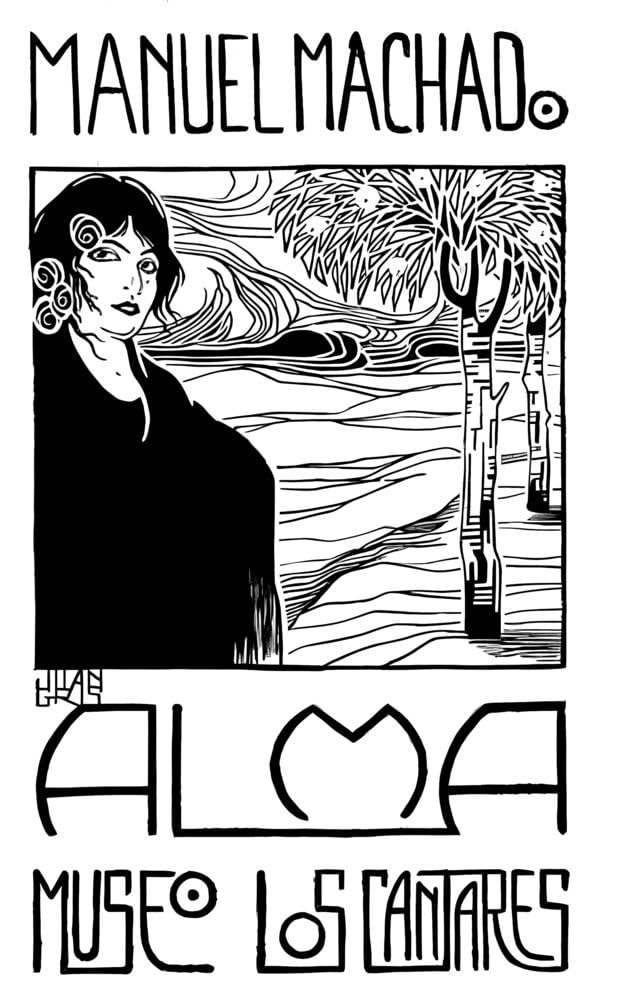

En 1883 la familia se trasladó a Madrid, donde los hermanos estudiarían en la Institución Libre de Enseñanza y más tarde en la Universidad Central. Manuel cursó estudios de Filosofía y Letras y frecuentó los ambientes literarios de la capital, entrando en contacto con las corrientes renovadoras del momento. Su primer libro, Alma, publicado en 1900, ya mostraba un estilo propio, de clara influencia parnasiana y simbolista, pero también impregnado de una voz melancólica y andaluza.

Durante su carrera, Manuel trabajó como bibliotecario, periodista y funcionario del Ministerio de Instrucción Pública. Su vida profesional se desarrolló en paralelo a una obra poética rica en matices, que osciló entre el refinamiento modernista y una vena popular castiza, reflejada sobre todo en composiciones como Cante hondo (1912). Poeta de la musicalidad, del color, del arte por el arte, supo dotar a su poesía de una sensualidad directa y una sensibilidad elegante, menos preocupada por el compromiso moral que por el goce estético.

Su producción literaria no se limitó a la poesía: escribió también obras teatrales junto a su hermano Antonio, como La Lola se va a los puertos (1929), que tuvo un notable éxito popular. Sin embargo, a diferencia de su hermano, Manuel tomó una postura conservadora en el contexto de la Guerra Civil Española. Apoyó al bando franquista, lo que deterioró su reputación en el ámbito literario tras la contienda y contribuyó a que su obra fuera eclipsada durante décadas.

Murió en Madrid el 19 de enero de 1947.

Curiosidades de Manuel Machado

Pese a ser el mayor de los hermanos Machado y el primero en alcanzar reconocimiento literario, Manuel vivió buena parte de su vida a la sombra de Antonio. La historia literaria, especialmente tras la Guerra Civil, ha favorecido la figura del hermano comprometido y republicano, mientras que la de Manuel fue relegada por su afinidad con el régimen franquista. Sin embargo, en su momento fue considerado uno de los grandes modernistas españoles y tuvo un prestigio literario comparable, incluso superior, al de su hermano durante las primeras décadas del siglo XX.

Manuel Machado encarnó con fidelidad el espíritu modernista: esteta, amante del arte, la música, los perfumes y los placeres de la vida. Su poesía rezuma un goce sensual que se manifiesta tanto en la forma como en el contenido. Frecuentó los cafés, tertulias y salones literarios de la época con la elegancia de un dandi. Su verso más famoso: “Hasta que el pueblo las canta, / las coplas, coplas no son…”, encierra su visión sobre el arte popular: para ser eterno, el arte debía fundirse con el alma del pueblo.

Su poesía está marcada por la influencia andaluza, no solo en la forma y el ritmo, sino también en la actitud vital. La exaltación de la belleza efímera, el tono melancólico, los paisajes soleados y la música del cante jondo atraviesan sus versos. Su vinculación con Andalucía fue más estética que política: encontró en ella un símbolo de lo bello, lo trágico y lo eterno, en perfecta sintonía con los ideales modernistas.

Aunque sus estilos y personalidades eran muy diferentes, Manuel y Antonio colaboraron en la escritura de varias obras teatrales. La Lola se va a los puertos fue la más celebrada, una pieza costumbrista con toques líricos, que contaba con canciones flamencas y un fuerte sabor andaluz. Esta colaboración demuestra el vínculo fraternal que, a pesar de las diferencias ideológicas, no se rompió del todo. De hecho, Antonio cuidó de su hermano hasta el final de sus días, a pesar de que sus caminos políticos se distanciaran.

Como muchos escritores de su época, Manuel compaginó su vocación literaria con empleos en la administración pública. Fue director de la Biblioteca Municipal de Madrid y desempeñó diversos cargos en el Ministerio de Instrucción Pública. Esta faceta burocrática no impidió que llevara una vida bohemia y literaria activa, aunque sí ofrecía una cierta estabilidad que muchos otros escritores envidiaban.

Sus grandes influencias fueron Rubén Darío, con quien compartió amistad y afinidades estéticas, y los simbolistas franceses, especialmente Paul Verlaine. De Verlaine tomó el gusto por la música del verso, por la ambigüedad, por la melancolía difusa. De Darío, el uso exuberante del lenguaje, la riqueza métrica y la capacidad de evocar mundos refinados. Manuel fue un puente entre lo exótico del modernismo hispanoamericano y lo castizo del alma española.

Durante la Guerra Civil Española, Manuel apoyó públicamente a Franco y ocupó cargos culturales en el régimen franquista. Este posicionamiento supuso una fractura no solo con parte del mundo literario, sino también con la memoria colectiva del país. Durante décadas, fue ignorado por la crítica oficial, y su figura fue opacada por el martirio poético de su hermano Antonio. Solo a partir de los años 80 comenzó una lenta rehabilitación crítica de su obra.

Mientras Antonio Machado se internaba en los problemas metafísicos del alma y la conciencia, Manuel se dejaba llevar por los placeres del cuerpo, del instante vivido, de lo efímero. Pero no hay que confundir este hedonismo con frivolidad: la suya es una poesía consciente del paso del tiempo, de la muerte, de la nostalgia. En muchos de sus versos late un tono elegíaco que convierte la alegría en algo fugaz, como en su poema “Adelfos”, donde escribe: “Ni mármol duro y eterno, / ni música ni pintura, / sino palabra en el tiempo”.

Solo en los últimos años del siglo XX se ha empezado a valorar a Manuel Machado sin el filtro ideológico que marcó su recepción durante el franquismo y la posguerra. Críticos como Francisco Umbral y Luis Alberto de Cuenca han subrayado su calidad lírica, su aportación al modernismo español y su singularidad estilística. Hoy, sus obras son editadas y estudiadas en las universidades con mayor justicia, aunque su figura aún despierta pasiones encontradas.

Murió en 1947 en relativa soledad. Aunque se le rindieron honores oficiales por parte del régimen, su muerte no generó el impacto emocional que sí provocó la de su hermano Antonio en 1939. Manuel fue enterrado en el Cementerio de la Almudena, y su tumba fue durante años un lugar olvidado por la historia literaria española, como si el peso de su decisión política hubiera sepultado también su poesía. Sin embargo, su obra sigue latiendo con fuerza en cada verso que celebra la vida, el arte y la palabra como refugios ante la fugacidad del tiempo.

OBRAS

Al leer los poemas de Manuel Machado (1874-1947), el lector tiene la impresión de que surgen de una experiencia fundamental, subyacente en todos ellos, que los dota de un sentido y una proyección muy particular. El hombre, herido de muerte poética, se ve abocado a una profunda e incurable melancolía que le provoca un constante anhelo de morir. Este sentimiento de nostalgia por el pálido reflejo del bien perdido obliga al poeta a un constante juego con su propia herida: el ejercicio de hacer versos.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*

Los cantares, en 1907, supuso el éxito definitivo de Manuel Machado como poeta. Alma ya se había publicado en 1902, pero ahora aparecía junto a otros poemas nuevos. Con esta obra, el poeta comienza a abandonar sus tendencias modernistas y simbolistas que marcaron su creación inicial. La edición lleva un prólogo de Miguel de Unamuno con el título «La poesía de Manuel Machado», que contribuyó a la popularidad del libro.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*