RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN

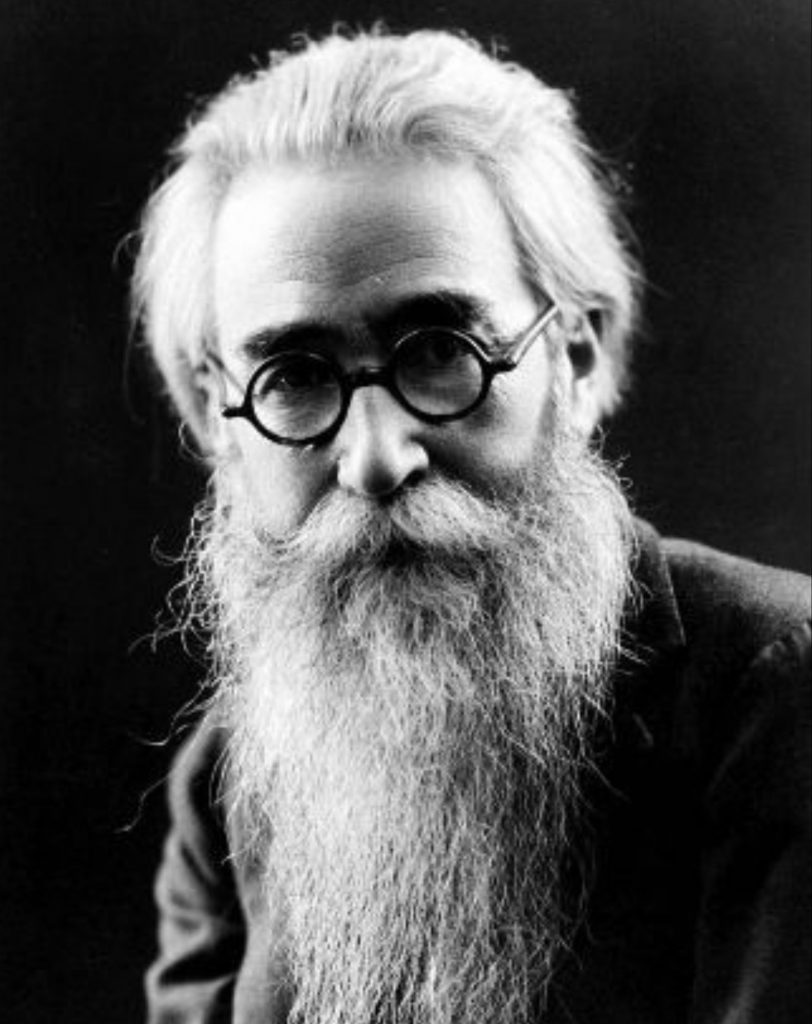

Joaquín Costa (1846-1911)

Ramón María del Valle-Inclán nació el 28 de octubre de 1866 en Vilanova de Arousa, un pequeño pueblo marinero de Galicia. Desde sus primeros años, la atmósfera provinciana y el paisaje gallego, entre lo mágico y lo decadente, dejaron una huella indeleble en su temperamento literario. Perteneciente a una familia hidalga venida a menos, Valle-Inclán creció en un entorno marcado por el orgullo de la estirpe y la estrechez económica, una dualidad que más adelante se transformaría en ironía, rebeldía estética y desdén por la mediocridad burguesa.

Estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, aunque nunca mostró un verdadero interés por la carrera. La pasión por la literatura, el arte y la bohemia lo llevaron pronto a Madrid, donde se integró en los círculos modernistas y compartió cafés, tertulias y penurias con escritores como Rubén Darío o Pío Baroja. Su figura, delgada y excéntrica, empezó a destacar: barba puntiaguda, melena larga, monóculo y bastón. Se construyó a sí mismo como un personaje, como un dandi extravagante e incorruptible, mezcla de Don Quijote y esteta decimonónico.

Durante su carrera, experimentó una notable evolución estilística. Sus primeras obras, como Sonatas (1902-1905), revelan la influencia del modernismo, con una prosa florida, musical y nostálgica. Pero el Valle-Inclán que más perdura es el que inventó el esperpento: una visión deformada, grotesca y crítica de la realidad española, donde los personajes se mueven como marionetas tragicómicas. Obras como Luces de Bohemia (1920) o la trilogía Martes de Carnaval representan la cima de esta estética, en la que la tragedia nacional se refleja en espejos cóncavos que devuelven imágenes deformadas pero verdaderas.

Aunque siempre vivió modestamente, Valle-Inclán tuvo cierta participación en la vida política y cultural de su tiempo. Fue nombrado director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma y, brevemente, conservador del Museo del Prado. Sus ideas eran difíciles de encasillar: republicano, carlista, anticlerical, tradicionalista, anarquista, regeneracionista… Un espíritu libre que desconfiaba de todos los partidos y detestaba las componendas. Lo suyo era la pasión por la belleza, la ironía feroz y la denuncia de la corrupción moral y estética del país.

Murió el 5 de enero de 1936, en Santiago de Compostela, sin renunciar jamás a su estilo altivo ni a sus convicciones artísticas. Pobre, enfermo y casi ciego, seguía dictando sus últimos textos con la misma vehemencia con la que había vivido. Su obra, dispersa y poliédrica, es hoy uno de los pilares de la literatura española del siglo XX y su figura, irrepetible, encarna el ideal del escritor absoluto: el que vive según su palabra, aunque le cueste la vida.

¿Qué dijo Valle-Inclán sobre el Esperpento?

Valle-Inclán es una figura esencial en la literatura española, no solo por su innovación estilística, sino también por su capacidad para capturar y satirizar la realidad de su tiempo. Su legado perdura y sigue siendo objeto de estudio y admiración.

Valle Inclán, en unas declaraciones públicas por Martínez Sierra en 1928 firmó: «comenzaré por decirle a usted que creo que hay tres modelos de ver el mundo: artística o estéticamente de rodillas, en pie o levantado en el aire. Cuando se mira de rodillas, y esta es la posición más antigua, en literatura se da a los personajes (a los héroes) una condición superior a la condición humana, cuando menos a la condición del narrador o del poeta. Hay una segunda manera que es mirar a los personajes protagonistas novelescos como de nuestra propia naturaleza; como si fueran ellos nosotros mismos, como si fuera el personaje un desdoblamiento de nuestro yo con nuestras mismas virtudes y nuestros mismos defectos. Y hay otra tercera que es mirar al mundo desde un plano superior y considerar a los personajes de la trama como seres inferiores al autor con un punto de ironía. Los dioses se convierten en personajes de sainetes.

Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento el sentido trágico de la vida española.Sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. España es una deformación grotesca de la civilización europea

De la Enciclopedia Literaria del Siglo XX.

Curiosidades de Valle-Inclán

Pocas figuras literarias españolas pueden presumir de una vida tan novelesca como la de Ramón María del Valle-Inclán. Su existencia estuvo tejida de excentricidades, contradicciones, escándalos y genialidades que lo convierten en un personaje casi tan fascinante como los que pueblan sus obras. A continuación, una panorámica de esas anécdotas y detalles que muestran la complejidad de este autor inclasificable:

Uno de los episodios más conocidos de su biografía es la pérdida del brazo izquierdo. Fue en una pelea en el Café de la Montaña, en Madrid, en 1899. Valle discutió acaloradamente con el periodista Manuel Bueno. En un forcejeo, cayó al suelo y se clavó el gemelo del bastón que llevaba. La herida se infectó y, tras una gangrena mal curada, hubo que amputarle el brazo. Lejos de asumirlo con pesar, Valle convirtió su mutilación en una seña de identidad estética. Con una sola mano, usaba su bastón de empuñadura de plata, con actitud altiva. Decía que la amputación era “un tributo al dios de la literatura”.

Valle-Inclán fue un personaje deliberadamente construido. Su indumentaria era tan literaria como sus frases. Usaba largas capas, sombreros de ala ancha, camisas de chorreras, gemelos brillantes, botas altas, y siempre portaba bastón. A menudo se perfumaba con esencias orientales, y su peinado (melena blanca y barba bíblica) parecía sacado de un retrato de época barroca. Muchos lo tomaban por loco; él prefería que lo tomaran por genio. Decía: “El arte no puede vestirse de tendero”.

En su célebre obra Luces de Bohemia, Valle-Inclán introduce el concepto de “esperpento”, un estilo basado en la deformación grotesca de la realidad para mostrar su auténtica esencia. “España es una deformación grotesca de la civilización europea”, afirmaba. Su idea era que la verdadera tragedia del país no podía representarse con solemnidad, sino con una ironía desesperada. Para Valle, el arte debía reflejar el mundo en “espejos cóncavos”, como los del Callejón del Gato en Madrid. Su humor era oscuro, su crítica mordaz, y su obra, un grito contra la mezquindad nacional

Valle-Inclán fue un hombre de ideas volubles. En su juventud se declaró carlista, es decir, defensor de la monarquía tradicionalista, pero más tarde apoyó la República y se declaró anticlerical. Su visión de España oscilaba entre el medievalismo romántico y la crítica feroz a la hipocresía religiosa y política. Nunca se encuadró en ninguna ortodoxia. “No soy un político, soy un poeta”, solía decir. En el fondo, toda su ideología se resumía en una sola palabra: libertad.

Pocos escritores españoles han manejado el idioma con la musicalidad y la intensidad de Valle-Inclán. Su estilo pasó del modernismo elegante y decadente de las Sonatas a la agudeza barroca y afilada del esperpento. Su lenguaje es exuberante, lleno de arcaísmos, neologismos, cultismos y expresiones populares. Su fraseo es teatral, a veces hiperbólico, pero siempre exacto en su intención. Valle hablaba como escribía: con frases retorcidas, provocadoras, brillantes.

Valle tenía un olfato casi infalible para detectar la mediocridad. Detestaba a los escritores de éxito fácil, a los políticos acomodados y a los críticos tibios. No soportaba la vulgaridad ni el oportunismo. En una ocasión, al ver que en un acto literario aplaudían a un autor mediocre, exclamó: “¡Cómo se aplaude la nada cuando tiene forma de libro!”. No buscaba el aplauso del público, sino la intensidad del arte verdadero.

Viajó por América en varias ocasiones. En México quedó fascinado por el barroco criollo y la revolución zapatista. En Cuba y Argentina fue recibido como un escritor excéntrico, casi como un profeta. A pesar de su prestigio, vivió siempre con estrecheces. No tuvo casa propia durante gran parte de su vida. A menudo debía empeñar sus objetos para sobrevivir, aunque nunca perdió su aire aristocrático. Se reía de su pobreza: “Los mendigos son los únicos que pueden vivir sin mentir”.

Fue uno de los primeros escritores españoles en intuir la potencia del cine como forma artística. En los años 20 escribió varios guiones y trató de adaptar sus obras al cine mudo, aunque con escaso éxito. Su estética visual, su teatralidad y su lenguaje escénico anticipaban un modo de narrar que encajaría décadas más tarde en el cine de Buñuel o Berlanga. En cierto modo, Valle fue un cineasta sin cámara.

Murió en 1936, pocos meses antes de que estallara la Guerra Civil. En sus últimos años, casi ciego, dictaba sus textos con una lucidez implacable. Su entierro fue sobrio, sin grandes homenajes. Hoy, sin embargo, es considerado uno de los mayores innovadores de la literatura española moderna. Su figura, lejos de palidecer, crece con los años. Sus frases resuenan como sentencias: “En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza”.

Valle-Inclán vivió y escribió como un aristócrata del lenguaje y un revolucionario del alma. Su vida no puede separarse de su obra: ambas son un mismo gesto contra la vulgaridad. Fue, como se decía de los grandes místicos, un iluminado, un poseído por la belleza y por la verdad. Un autor que nunca pidió permiso para ser quien era.

OBRAS

Aquí el espejo cóncavo es una conciencia dolorida, una conciencia moral que escandaliza o aterra. Resulta patético que quien vea la verdad sea un ciego, Max Estrella, soñador perdido en un Madrid absurdo y hambriento. La magnífica Introducción de Alonso Zamora Vicente, de la Real Academia Española, y la ilustrativa Guía de lectura y Glosario preparados por Joaquín del Valle-Inclán nos descubren el universo mágico del genial escritor

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*

Escrita con plena libertad creadora, aunando una querencia medieval con las corrientes vanguardistas de la época, sobrepasa los límites del drama para ofrecer un texto de lectura imaginativa, sensorial y profunda. Una sucesión de retablos, protagonizados por seres marginados, en los que la avaricia y la lujuria desencadenan la trama: la pugna entre Marica del Reino y Mari-Gaila por la posesión de un enano lisiado que arrastran por ferias y romerías, y el adulterio de esta última con un farandul trashumante.Al final, un halo de piedad cruza la escena, que se cierra con las divinas palabras con las que el sacristán perdona a su mujer.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*