MIGUEL DE UNAMUNO

Miguel de Unamuno (1864-1936)

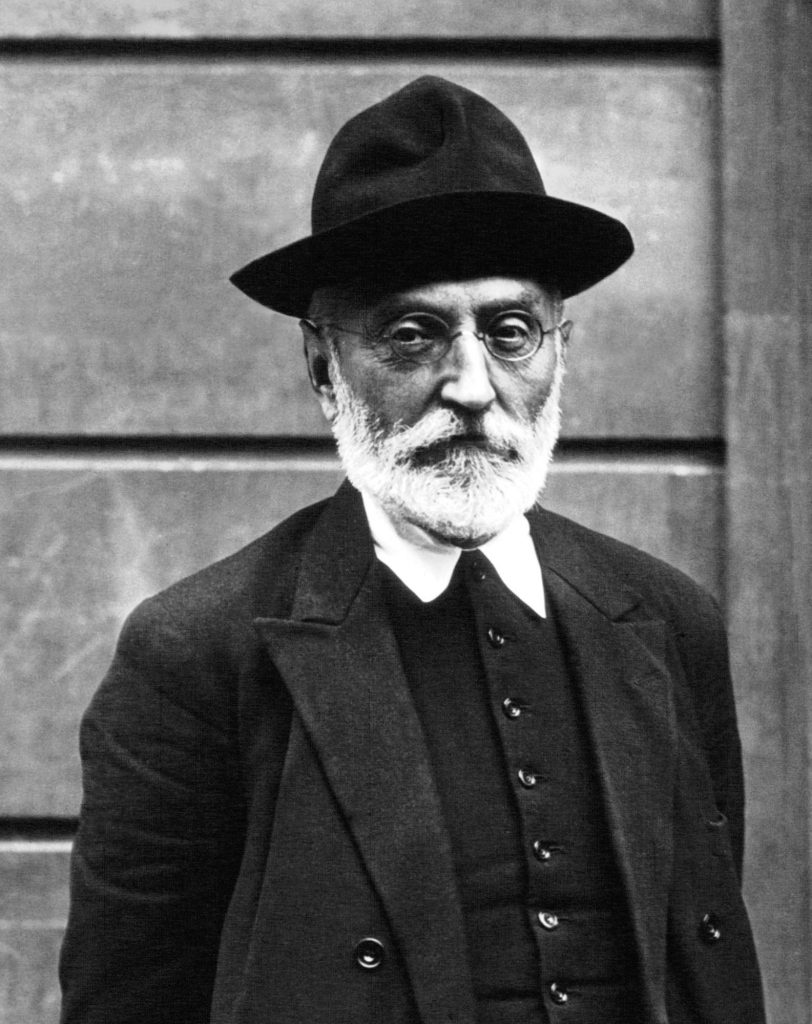

Miguel de Unamuno nació el 29 de septiembre de 1864 en Bilbao, en el corazón del País Vasco, en una familia de comerciantes de origen humilde. Creció en una ciudad marcada por las guerras carlistas, cuyo eco bélico caló hondo en su sensibilidad y dejó una huella imborrable en su pensamiento. Desde niño, Unamuno mostró una mente inquieta, una necesidad constante de cuestionar, de indagar más allá de las verdades impuestas. Esta actitud lo acompañaría durante toda su vida, a menudo en forma de lucha interior, otras veces como desafío a las convenciones de su época.

Se trasladó a Madrid para estudiar Filosofía y Letras en la Universidad Central. Allí comenzó su carrera académica con brillantez, destacando por su inteligencia analítica y su insaciable apetito por el conocimiento. Pero no sería en los círculos filosóficos tradicionales donde hallaría su voz propia, sino en la intersección de la literatura, la teología, la política y la pasión. Unamuno fue un pensador indisciplinado, un alma que se resistía a la comodidad de los sistemas cerrados. Su vida fue una constante batalla entre la razón y la fe, entre la necesidad de creer y la imposibilidad de hacerlo.

En 1891 se trasladó a Salamanca, ciudad que se convertiría en su refugio, su escenario y su símbolo. Fue catedrático de griego en su universidad y más tarde rector, cargo que ejerció con un espíritu de rebeldía y compromiso ético. Su figura creció al mismo ritmo que su leyenda: el intelectual que caminaba por las calles salmantinas meditando en voz alta, el hombre de mirada penetrante y verbo afilado, el que hablaba de Dios con dudas y de España con angustia.

Fue uno de los escritores clave de la Generación del 98, aunque él mismo renegaba de etiquetas. Su obra es vasta y proteica: novelas, ensayos, poesía, teatro, cartas, artículos periodísticos. En cada una de esas formas volcó su angustia existencial, su preocupación por la inmortalidad, su idea de una “intrahistoria” —ese discurrir silencioso de la vida cotidiana que escapa a los grandes relatos históricos—. Su estilo, directo y despojado, buscaba interpelar al lector, no tanto para convencerlo como para inquietarlo.

En los años convulsos de la Segunda República y el inicio de la Guerra Civil, Unamuno vivió uno de sus momentos más dramáticos. Inicialmente apoyó el alzamiento militar, creyendo que sería un freno al caos. Pero pronto se desilusionó ante el avance de la brutalidad y el fanatismo. El célebre episodio del 12 de octubre de 1936, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde enfrentó a Millán-Astray con su famoso “venceréis pero no convenceréis”, lo convirtió en símbolo del pensamiento libre.

Miguel de Unamuno murió en su casa de Salamanca el 31 de diciembre de 1936, en soledad y bajo vigilancia. Su muerte selló la de un espíritu indomable, cuya palabra sigue viva, interrogando a los lectores desde la intemperie del alma humana.

Curiosidades de Unamuno

Una de las grandes obsesiones de Unamuno fue la muerte. Pero no la muerte en abstracto, sino la suya propia. A lo largo de su vida escribió de manera insistente sobre la angustia de dejar de ser, sobre el anhelo de perpetuarse más allá de la tumba. Su ensayo Del sentimiento trágico de la vida (1913) es quizá la cristalización más intensa de esa lucha interna: en él contrapone la sed de eternidad del ser humano con el frío racionalismo de la ciencia. Para Unamuno, el hombre es un “animal que quiere no morir”.

Fue rector de la Universidad de Salamanca en tres ocasiones, pero más allá del título, ejercía como un verdadero maestro socrático. A menudo caminaba por el claustro con sus alumnos, deteniéndose a conversar, no con autoridad, sino con la urgencia de quien necesita pensar en voz alta. Era común verlo en las calles, solo, con su cuaderno bajo el brazo, escribiendo de pie en cualquier rincón. En sus clases se desviaba del temario con frecuencia: prefería la reflexión viva a la repetición muerta.

Para Unamuno, la literatura no era un adorno ni un entretenimiento, sino una cuestión de vida o muerte. Decía que los escritores que admiraba eran “hombres de carne y hueso”, y no abstracciones. Por eso, sus personajes, como Augusto Pérez en Niebla (1914), son figuras que dudan, sufren y se rebelan incluso contra su propio creador. De hecho, Niebla incluye un capítulo en el que Augusto discute con Unamuno sobre su destino como personaje ficticio. Es un juego metafísico, pero también una declaración de principios: la literatura debe plantear dilemas reales, no evasiones.

Unamuno estuvo casado con Concha Lizárraga, una mujer discreta que fue su sostén durante toda su vida. Tuvieron nueve hijos, aunque él a menudo se sumía tanto en su mundo interior que parecía distante. Sin embargo, su familia fue un pilar en sus momentos más oscuros, especialmente durante sus exilios. En su correspondencia se revelan destellos de ternura, y en sus poemas íntimos se percibe el eco de una vida doméstica profundamente sentida, aunque raramente expuesta.

Su lengua afilada le trajo más de un problema. En 1924 fue destituido como rector y desterrado por el dictador Primo de Rivera a Fuerteventura, tras criticar abiertamente al régimen. El exilio, que inicialmente fue un castigo, se convirtió en una experiencia liberadora. Disfrutó del paisaje, escribió, paseó. Pero no se quedó quieto: desde allí se exilió voluntariamente a Francia, donde continuó publicando y conspirando desde las páginas de Le Quotidien. Cuando regresó a España en 1930, fue recibido como un símbolo del pensamiento libre.

Unamuno se movía en un territorio espiritual contradictorio. No era creyente en el sentido ortodoxo, pero tampoco podía renunciar al anhelo de Dios. Era un hombre desgarrado entre el deseo de creer y la imposibilidad de hacerlo. Afirmaba que prefería “el Cristo de la agonía” al Dios triunfante. Su espiritualidad es profundamente agónica, como lo muestra su poesía religiosa, donde se dirige a Dios más para reclamarle que para adorarlo. Su fe era, en el fondo, una protesta contra el absurdo de la muerte.

Aunque nunca se sintió cómodo en las estructuras partidistas, tuvo un papel activo en la vida política española. Fue diputado en las Cortes republicanas en 1931, pero abandonó el cargo pronto, decepcionado por el rumbo que tomaban los acontecimientos. Era crítico tanto con la derecha como con la izquierda, y defendía un ideal de España que escapaba de los sectarismos. Para él, lo esencial era mantener el espíritu crítico, aunque eso significara quedarse solo.

El 12 de octubre de 1936 protagonizó uno de los momentos más icónicos del siglo XX español. En el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, durante un acto conmemorativo, el general Millán-Astray gritó “¡Muera la inteligencia!”. Unamuno, ya anciano, se levantó y respondió con firmeza: “Venceréis, pero no convenceréis”. La frase, aunque rodeada de leyendas y versiones, ha pasado a la historia como símbolo del coraje intelectual frente al autoritarismo. Tras ese episodio, fue apartado de la vida pública y confinado en su casa.

Unamuno veía en Don Quijote un espejo de sí mismo: un loco sublime que se enfrentaba al mundo con la fuerza de sus ideales. Escribió extensamente sobre Cervantes y el Quijote, interpretándolo no como una sátira, sino como una tragedia heroica. Decía que “el verdadero sentido de la vida está en la lucha, no en el éxito”. Para él, Don Quijote no era un derrotado, sino un símbolo de esperanza insobornable.

Murió el último día del año 1936, en su casa de Salamanca, bajo la mirada de un falangista que lo vigilaba. No se sabe con certeza si fue muerte natural o un episodio vinculado al hostigamiento político. Lo cierto es que murió como vivió: pensando, escribiendo, solo ante el abismo. Dejó tras de sí una obra inquietante, honesta, profundamente humana. Leer a Unamuno es escuchar la voz de una conciencia que nunca quiso dormirse.

OBRAS

Miguel de Unamuno escribió «Niebla», en 1907, y desde su primera publicación en 1914 no ha dejado de reeditarse y se ha traducido a multitud de idiomas, lo que prueba su interés y vigencia, pero ¿qué es «Niebla»? Su autor la calificó de «novela malhumorada», de «nivola», de «rechifla amarga». La realidad supuesta de «Niebla» es la de un caso patológico en busca de su ser a través del diálogo, pero el autor ha organizado esta anécdota en un juego de espejos, un laberinto de apariencias y simulacros donde al final lo único real es el propio acto de lectura que estamos realizando, en el que Unamuno da a sus lectores importancia de re-creadores, de eslabón final de la cadena narrativa.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*

El drama de un sacerdote que finge una fe que ha perdido para que sus feligreses no caigan en la desolación da pie para una profundas reflexiones sobre la inmortalidad, la contraposición entre realidad y apariencia, los misterios de la personalidad, la disyuntiva entre una verdad trágica y una felicidad ilusoria, y el sentido de la abnegación y entrega al prójimo. Completa este volumen «Cómo se hace una novela», «novela autobiográfica» escrita durante los amargos años del destierro.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*

La colisión entre el pensamiento científico, incapaz de dar un sentido a la vida, y la moral religiosa carente de justificación personal provoca en Unamuno la cuestión urgente del sentido de la existencia. El antagonismo irreconciliable entre el corazón y la razón, entre el todo y la nada, lleva a Unamuno al abismo de la desesperación, donde el hombre debe luchar siguiendo el ejemplo vitalista de Don Quijote, cuya fe se basa en la incertidumbre.

*Literatura Diderot recomienda libros por su valor cultural y divulgativo, sin alinearse con ideologías o religiones. Cada recomendación se basa en obras relevantes para el autor analizado.*