JEAN MORÉAS

Jean Moréas (1856-1910)

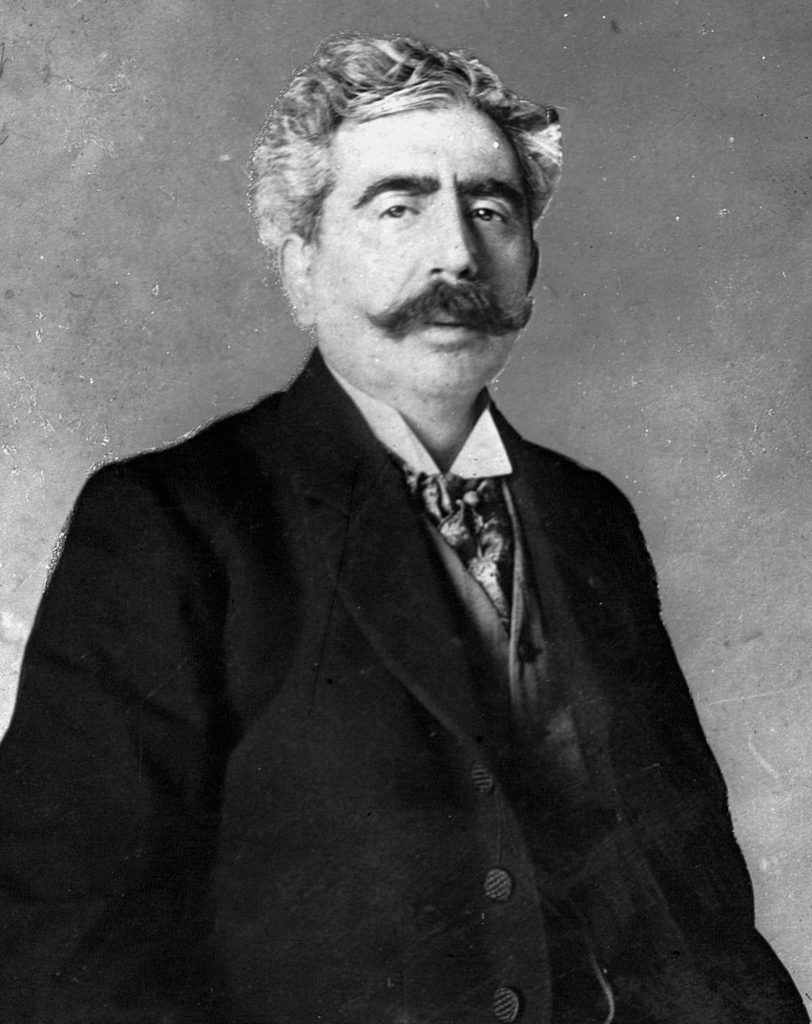

Jean Moréas, nacido como Ioannis A. Papadiamantopoulos el 15 de abril de 1856 en Atenas, Grecia, fue uno de los poetas más influyentes en la evolución de la poesía moderna francesa. Provenía de una familia aristocrática y profundamente vinculada con la vida intelectual y política griega: su abuelo fue héroe de la independencia griega y su padre, Adamantios Papadiamantopoulos, diplomático y escritor. Moréas fue educado en un ambiente multilingüe y clásico, donde desde muy joven mostró un fuerte apego a las lenguas antiguas y a la cultura francesa.

A los veinte años se trasladó a París, teóricamente para estudiar Derecho, pero pronto abandonó cualquier pretensión jurídica para dedicarse por completo a la literatura. En el París de los años 1870 y 1880 se sumergió en los círculos literarios simbolistas y decadentistas, participando en las tertulias y revistas donde se gestaban las nuevas estéticas que reaccionaban contra el naturalismo y el positivismo imperantes.

Moréas fue una figura central en el nacimiento del simbolismo. En 1886 publicó en Le Figaro el “Manifiesto simbolista”, donde, bajo una prosa precisa y didáctica, delimitó por primera vez las bases del movimiento: oposición al realismo, primacía de la sugestión sobre la descripción, y recuperación del misterio, el mito y la subjetividad como elementos esenciales del arte. Este manifiesto lo convirtió en una autoridad literaria y lo proyectó como portavoz de la nueva sensibilidad poética.

Sus obras más destacadas en esta primera etapa fueron Les Syrtes (1884), Les Cantilènes (1886) y Le Pèlerin passionné (1891), donde cultivó una poesía musical, oscura y profundamente simbólica. Sin embargo, hacia finales de la década, Moréas dio un giro notable: abandonó el simbolismo para proponer el romanismo, una estética que reivindicaba el clasicismo grecolatino, la claridad formal, y los valores tradicionales. Esta evolución lo alejó de los círculos vanguardistas, aunque le valió el respeto de sectores académicos más conservadores.

Moréas murió en París el 30 de abril de 1910, sin haber vuelto jamás a Grecia, pero manteniéndose como una figura bisagra entre la decadencia fin-de-siècle y el resurgir de los valores clasicistas.

Curiosidades de Jean Moréas

Jean Moréas nació como Ioannis Papadiamantopoulos, un apellido largo, sonoro y típicamente griego, que apenas podía pronunciarse en los salones literarios parisinos. Eligió el seudónimo “Moréas” para facilitar su integración en el medio francés, pero también para crear una nueva identidad poética. Este seudónimo evocaba lo helénico (Morea es una antigua denominación del Peloponeso), lo que mantenía un eco de su origen sin imponer la complejidad de su verdadero apellido. Fue una estrategia común entre escritores extranjeros que deseaban fundirse en la tradición literaria francesa.

El 18 de septiembre de 1886, Moréas publicó en Le Figaro el “Manifeste du symbolisme”, un texto breve pero decisivo. Aunque los simbolistas ya existían como grupo informal (Mallarmé, Verlaine, Kahn), fue Moréas quien les dio un nombre, una definición y una plataforma pública. En el manifiesto defendía una poesía que “revestirá la Idea de una forma sensible que, sin ser sujeta a una explicación rigurosa, seguirá siendo perceptible”. Esta declaración desplazó el simbolismo del plano de la intuición estética al de un verdadero programa cultural, marcando un antes y un después en la historia literaria de fin de siglo.

A finales de la década de 1890, Moréas sorprendió al abandonar el simbolismo, al que consideraba ya “viciado por el anarquismo y el misticismo germánico”. En su lugar, propuso el romanismo, una doctrina estética que apelaba a los valores clásicos grecolatinos, el orden, la medida, y una identidad cultural eminentemente francesa. Este viraje ideológico lo acercó a sectores nacionalistas y conservadores, como Charles Maurras y la Acción Francesa. Algunos lo acusaron de traidor al espíritu simbolista, pero Moréas defendía que la poesía debía volver a la disciplina de la forma y al equilibrio helénico. Su romanismo fue también una forma de reconciliarse con su herencia griega desde el canon occidental.

En su obra poética, incluso en la etapa simbolista, hay una recurrencia a nombres, formas y ritmos de la antigüedad griega: himnos órficos, elegías, invocaciones a Apolo, a Dionisos o a las Musas. Moréas veía en la Grecia antigua no un modelo arqueológico, sino una fuente de regeneración espiritual para la poesía moderna. Su conocimiento del griego clásico era profundo, y tradujo en privado textos homéricos y trágicos que jamás publicó, por considerarlos ejercicios personales. A diferencia de otros simbolistas atraídos por el ocultismo o lo exótico, Moréas entendía lo mítico como raíz identitaria.

Jean Moréas detestaba el naturalismo de Émile Zola y todo lo que representaba: el cientificismo aplicado a la novela, la obsesión por lo fisiológico, y la visión pesimista del ser humano como mero producto de la herencia y el ambiente. En su manifiesto simbolista y en entrevistas posteriores, lo atacó directamente por “haber reducido la literatura a un laboratorio”. Esta enemistad fue compartida por otros simbolistas, pero Moréas la expresó de manera directa, convirtiéndose en una voz beligerante contra lo que consideraba la vulgaridad del realismo.

A pesar de su origen heleno y de su defensa del clasicismo griego, Moréas nunca regresó a su país natal. Pasó toda su vida adulta en Francia, donde se naturalizó, escribió y fue reconocido. Murió discretamente en París en 1910, aquejado por problemas respiratorios y en cierto aislamiento. Su entierro fue sencillo, pero entre los asistentes figuraban figuras clave del simbolismo y del romanismo. En Grecia, su figura fue reivindicada tardíamente, como poeta expatriado y precursor de una modernidad que también influyó en la poesía helena del siglo XX, especialmente en autores como Cavafis y Seferis.